Tour de Force di Christianna Brand è un romanzo che non si può non leggere. Anzi, è un romanzo che chiunque ami il genere Mystery, deve possedere; e chi non lo possiede, deve mettersi alla sua ricerca.

Tour de Force di Christianna Brand è un romanzo che non si può non leggere. Anzi, è un romanzo che chiunque ami il genere Mystery, deve possedere; e chi non lo possiede, deve mettersi alla sua ricerca.

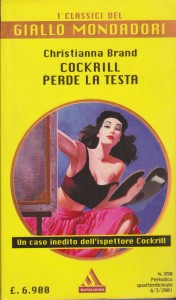

Di Christianna Brand abbiamo già parlato e quindi non mi ripeterò; dico solo che questo romanzo appartiene alla serie dell’Ispettore Cockrill, cioè la serie più prolifica della scrittrice brittanica (evidentemente quella a cui lei teneva di più), concludendola.

Dei 6 romanzi che formano la serie:

Heads You Lose, 1941 – Cockrill perde la testa, I Classici del Giallo Mondadori n. 890

Green for Danger,1944 – Delitto in bianco, I Classici del Giallo Mondadori

Suddenly at His Residence, 1946 (USA: The Crooked Wreath) – Uno della famiglia, I Bassotti n.39

Death of Jezebel,1948 – Morte di una strega, Il Giallo Mondadori n. 2382

London Particular, 1952 (USA: Fog of Doubt) – Quel giorno nella nebbia, Il Giallo Mondadori n. 1305

Tour De Force, 1955 – Tour de Force, I Classici del Giallo Mondadori n. 1164,

è come se Tour de Force fosse il canto del cigno della serie: ignoro se, quando fu scritto, la Brand avesse deciso di non scriverne altri o no. Fatto sta però che in questo romanzo c’è veramente di tutto e a ben donde può definirsi un romanzo straordinario.

L’Ispettore Cockrill è in vacanza. Insieme ad altre persone, sta intraprendendo un tour alla scoperta dell’Italia: meta ultima è l’isola di San Juan de Pirata, un isolotto prospiciente la Sardegna, non soggetto alle leggi italiane, ma a quelle di un Granduca locale, una sorta di sovrano assoluto: l’isola deriva il nome dal fatto che nel passato è stato un porto di pirati e ancora nel periodo in cui la storia si svolge, è sede di un fiorente commercio di contrabbando, principale attività economica assieme al turismo balneare.

Dopo una serie di mete intermedie, in città italiane d’arte, cultura e bellezze naturali (Milano, Siena, Rapallo, etc..), il tour della Odyssey arriva a San Juan el Pirata. Si può dire.. finalmente, visto che fino a quel momento si è trattato di una vera e propria odissea: cibo pessimo, alberghi arrabattati, tour sgangherato. Per cui, l’incavolatissimo Ispettore Cockrill, che si è pentito mille volte di aver pensato di concedersi anche lui una gita in Italia, è ben contento di essere alloggiato in un signor albergo, il Bellomare Hotel, con spiaggia privata.

La compagnia è quantomai variegata: c’è uno stilista, Cecil; c’è il musicista Leo Rodd che ha perso una mano, con la moglie Helen Rodd, che lo aiuta e lo assiste; c’è la Edith Trapp, turista dal passato ignoto ma che dev’essere certamente ricca, visto che gli oggetti di cui si serve, gli accessori di moda ed i vestiti che indossa sono di ultimo grido in quanto a raffinatezza e qualità; c’è Fernando Gomez, la guida della Odyssey; ci sono infine Vanda Lane, una turista alquanto timida e riservata, e “Louli” Louvaine Barker, celebre scrittrice.

Ben presto, si rendono manifeste delle attrazioni pericolose: Fernando fa la corte a Edith Trapp e..fin qui nulla di male; la cosa pericolosa invece è il rapporto extraconiugale che si instaura tra Leo Rodd e Louvaine Barker, resto tanto più pericoloso dal fatto che la moglie ha capito tutto: oramai è abituata alle scappatelle del marito, ma lo ama e lo perdona perché lui, povero in canna, ritorna sempre da lei, ricca; tuttavia, questa volta la cosa è differente, perché Leo ha giurato a Louvaine che fuggirà con lei, e la moglie ha capito che questa non è una storia come le altre. Il bello è che oltre ad essere desiderato da Louli, Leo è amato anche da Vanda Lane

Il mare e azzurro, la spiaggia è incantevole e i turisti ne godono appieno.

Vanda Lane che si vanta di essere una grande tuffatrice, delizierà gli altri coi suoi famosi tuffi, ma prima delizia proprio Cockrill con uno strano discorso, col quale mette alla berlina i segreti degli altri compagni di avventura, che avrebbero una doppia vita o almeno degli scheletri da nascondere negli armadi: Edith Trapp e Fernando Gomez, Helen e Leo Rodd.

Fatto sta che comincia a tuffarsi, e lo fa da un trampolino posto su una punta di scogliera; lì vicino c’è proprio la signora Trapp che per godersi un’abbronzatura più integrale possibile, ha schierato una serie di ombrelloni e di asciugamani davanti a sé a formare una cortina impenetrabile agli sguardi, ma da cui è impossibile anche uscire senza essere notati. Tanto più che Cockrill si è scelto una posizione sulla spiaggia da cui casualmente può dominare con lo sguardo i suoi compagni senza che essi per forza lo debbano vedere, in quanto è, rispetto a loro, in posizione più alta.

Al secondo tuffo, la Lane commette uno sbaglio ed entra in acqua male, facendo una “panciata”. Si scusa e si avvia verso la terrazza dell’albergo per andare a rimettersi in sesto in cabina; si ferma solo un attimo pare con Louli Barker che di lì a poco, neanche due-tre minuti scende.

Poi tutti quanti si immergono nel sole. Louli si appisola, nel suo ridottissimo bikini bianco accanto a Cockrill, disincantato ma che qualche occhiata di tanto in tanto la scocca alla sua compagna occasionale; la Trapp nuda o quasi è dietro la cortina; Cecil è sopra una papera gonfiata disteso ad arrostirsi al sole; Fernando si esibisce in strani stili natatori per fare colpo su Edith Trapp, mentre Leo ed Helen stanno entrambi sotto una tettoia che servirebbe a riparare solo uno, col fatto che il primo è per metà sotto il sole, e la metà è riparata da fogli di musica. E il pomeriggio si trascina finchè il sole non muore all’orizzonte. E solo allora ritornando in albergo, attraverso la terrazza, si accorgono che non solo il sole è morto, ma anche..Vanda Lane.

Per caso entrano nella sua stanza e la trovano lì, composta sul letto, adagiata su un grande scialle rosso, non suo ma di Louli, con le mani strette attorno all’impugnatura di un pugnale piantato nel petto, e i capelli sciolti attorno alla testa, come se fosse una vittima sacrificale e quello fosse un qualche rito. Assassinata non c’è dubbio, perché si trovano tracce di sangue e di acqua nel bagno, come se qualcuno dopo l’assassinio sia andato a lavarsi. Ma se qualcuno si fosse sporcato, facilmente non sarebbe passato inosservato, perché di sangue ne è schizzato e si capisce pure dove l’assassinio è stato commesso: dietro un tavolo, al quale presumibilmente la vittima sedeva. Vi sono gocce di sangue e la sagoma di qualcosa di rettangolare, un libro, un quaderno, qualcosa, che poi viene trovato. E’ un diario, con delle annotazioni, che fanno capire come l’attività della Vane fosse il ricatto: ad ogni pagina c’è un’annotazione riguardo a ciascuna delle persone costituenti il gruppo di turisti, compreso l’Ispettore, e poi in basso un numero cerchiato, rappresentante la somma che si sarebbe voluta estorcere.

Ma perché proprio uno di loro? Perché una persona in costume da bagno, anche se bagnato, non avrebbe destato sospetti, in quanto sarebbe sembrato come uscito dal mare, come se non si fosse adeguatamente asciugato.

L’assassino è un ricattato che ha perso la testa? Questa è la prima delle supposizioni. Fatto sta che sorge spontanea l’esigenza che tutto rimanga così com’è, tanto.. è morta una ricattatrice!

A capo della polizia c’è il Gerente che deve rispondere del suo operato all’Exaltida, il Granduca del piccolissimo stato insulare.

Cockrill interpellato sugli spostamenti dei suoi compagni, in un primo tempo afferma che dalla posizione dove stava lui avrebbe dovuto accorgersi se qualcuno fosse risalito per uccidere Vanda Lane, ma non ha visto nessuno. Tuttavia, l’Ispettore Cockrill capisce subito che i suoi interlocutori tutto sono meno che fessi e che deve darsi da fare a trovare l’omicida, perché altrimenti lui diventa il primo della lista dei sospettabili: infatti se lui poteva vedere tutti senza essere visto, i restanti, proprio perché più in basso di lui, non potevano accorgersi di cosa lui avesse fatto; e in quel piccolo stato, vige la pena di morte, per assassinio: se gli altri non sono stati, non rimane che lui. Quindi Cockrill è costretto per discolparsi, quando viene arrestato, perché così egli possa capire che deve darsi da fare, rivedere la posizione di tutti quanti ed indagare.

La prima colpevole indicata è Helen. In base alle supposizioni di Cockrill lei avrebbe potuto eclissarsi alle sue spalle senza che lui se ne fosse potuto accorgersene, e riuscire a penetrare nell’hotel dove avrebbe ucciso Vanda. Già ma Leo non è innamorato di Louli e da lei ricambiato? E’ vero, ma la moglie potrebbe averlo ignorato e invece pensato che il marito se la intendesse con Vanda.

Tuttavia Helen viene accoltellata di notte con un tagliacarte simile a quello che ha ucciso Vanda, tanto maldestramente da far pensare ad una recita. E con Helen che sembra la colpevole predestinata, lo stesso Leo viene convocato al palazzo del Granduca. Ma quando ritorna all’albergo, marito e moglie si riavvicinano. Ognuno sa che l’altro non è stato; e allora? Dev’essere stato un altro! Ma chi? La sola persona che non può essere sospettata, e l’unica che non sia sospettabile è Louvaine Barker, perché dormiva al fianco di Cockrill e quindi sicuramente non può essersi allontanata. Eppure è lei, visto che Leo sembra non avere occhi che per la moglie, a uscire allo scoperto ed autoaccusarsi dell’omicidio, spiegando il modo ingegnoso con cui l’avrebbe commesso; inoltre, rivela che lei e Vanda erano cugine, e che la vera scrittrice non era Louli ma Vanda: siccome la seconda era timida e terrorizzata dal mondo circostante ed incapace di rapportarsi con la società, d’accordo con lei, era stata Louli a presentarsi al mondo come la scrittrice affermata, mentre Vanda nel suo piccolo aveva continuato a sfornare romanzi di successo.

Ma perché l’omicidio? Quale il movente? Una lite per Leo fra le due donne sfociata nell’omicidio e poi l’assumere l’identità di Vanda (tanto si assomigliavano parecchio le due donne) struccandosi e quant’altro tanto per farla vedere; poi sarebbe bastato riassumere la propria identità, togliendosi scarpette di gomma, cuffia e costume nero, metterle da qualche parte, e riapparire col minuscolo bikini bianco che aveva indossato dapprima, al di sotto del costume nero.

OK. Parola fine.

Neanche per sogno! I dubbi riprendono quando Louli, che è salvata dall’arresto proprio da Helen, si accorge che Leo l’ama ancora, e allora ritratta, Cockrill le dà ragione e così ci si ritrova al punto di prima: possono essere stati tutti! Anche Cecil che stava a largo sula sua papera, sarebbe potuto arrivare a riva nuotando sott’acqua e indossando la maschera e il respiratore di Leo, così come sarebbe potuto essere Fernando, o Leo, o Helen, o Edith. O averlo fatto, mettendosi d’accordo più persone e svolgendo le operazioni relative alla messinscena poco alla volta. Insomma tutto e il contrario di tutto.

Su tutti incombe però il giudizio di Exaltida, che deve fermare uno, per poter lasciare liberi gli altri. Chi sarà mai l’assassino/a? Spetterà a Cockrill appurarlo, in un finale pirotecnico, in cui accadrà di tutto, fino al colpo di scena finale, quasi da romanzo d’appendice.

Romanzo poliedrico, sfaccettato come non mai, avrebbe potuto a ben donde chiamarsi Niente è ciò che sembra: infatti mai come in questo romanzo, bisogna stare attenti a come la realtà viene presentata perché qualsiasi cosa può avere un doppio aspetto. Chiunque dei sospettati si scoprirà avere un doppia identità che aveva tenuto nascosta, non per forza collegata all’omicidio ma neanche da ignorarsi. Così, se proprio volessi definire in altro modo questo romanzo, parlerei del romanzo dei doppi.

Sì lo so, io ho un debole per il Doppio nei romanzi gialli, ma in questo caso il riferimento al romanzo di Ellery Queen, dedicato al doppio, è quantomai azzeccato: infatti, l’omicida ricalca una caratteristica peculiare presente in quel romanzo, e in un altro celeberrimo di Agatha Christie. Anzi, potrei dire che è stato proprio per questa caratteristica che io ho individuato facilmente l’omicida, chiedendomi purtuttavia come avesse fatto.

Sì lo so, io ho un debole per il Doppio nei romanzi gialli, ma in questo caso il riferimento al romanzo di Ellery Queen, dedicato al doppio, è quantomai azzeccato: infatti, l’omicida ricalca una caratteristica peculiare presente in quel romanzo, e in un altro celeberrimo di Agatha Christie. Anzi, potrei dire che è stato proprio per questa caratteristica che io ho individuato facilmente l’omicida, chiedendomi purtuttavia come avesse fatto.

In altro articolo dedicato a questo romanzo, un mio conoscente d’oltreoceano, John Norris, definì Christianna Brand “the mistress of the multiple solution murder mystery”, alludendo alla presenza di soluzioni multiple nei suoi romanzi (faceva riferimento a Death of Jezebel e Suddenly His Residence) Io francamente, pur ammettendo la presenza di soluzioni multiple nei suoi romanzi, non penso che sia la “Signora delle multiple soluzioni”, perché sembrerebbe quasi che ciò fosse un fatto suo peculiare. E che per ciò si fosse distinta in rapporto agli altri romanzieri del genere. In realtà non è stata la sola ad avere considerato più soluzioni legate a diversi sospettati in diversi suoi romanzi: un romanziere che normalmente presenta multiple soluzioni nei suoi romanzi è, per esempio, Anthony Berkeley (per es. in The Poisoned Chocolates Case (1929), Il Caso dei Cioccolatini Avvelenati, in cui vi sono sei differenti soluzioni; o in Il veleno di Wychford, The Wychford Poisoning Case, 1926, in cui sono contemplate quattro soluzioni; e almeno quattro soluzioni diverse, ogni volta presentate e poi superate, sono presenti in Il veleno è servito, Not to Be Taken, 1937); poi c’è Ellery Queen (almeno, con le sue diverse soluzioni in The Greek Coffin Mystery, Il caso Khalkis, 1932 e in The Egyptian Cross Mystery, Il caso delle croci egizie, 1932); e ancora Leo Bruce (famosissimo il suo Case for Three Detectives, Un caso per tre detectives, 1936, in cui sono contemplate quattro soluzioni, prodotte da quattro diversi personaggi). Semmai, se dovessi inquadrare una caratteristica peculiare nei suoi romanzi, sarebbe quella di creare dei puzzles estremamente complessi, giocando soprattutto sullo scambio di identità e sulla doppiezza dei singoli personaggi: in questo caso di doppiezze (cioè di una immagine presunta e di una vera di ciascun personaggio) ve ne sono a iosa (Edith Trapp, Cecil, Leo Rodd, Fernando, Louvaine Barker, Vanda Lane) così come vi è uno scambio di identità tra Louli e Vanda, uno di cui si saprà nel prosieguo tra Cecil e una certa Jane Woods, ed un altro ancora che introdurrà alla soluzione finale, che rivoluzionerà ancora le carte in tavola.

Una cosa che non capisco c’è tuttavia, ed è legata al perché questo romanzo da alcuni sia inquadrato come una Camera Chiusa. Non lo è affatto! Piuttosto contempla una situazione da Delitto Impossibile: non è impossibile come l’assassino sia riuscito a uscire dalla stanza, quanto come egli/ella abbia potuto commettere l’omicidio, visto che nessuno apparentemente si è allontanato per commetterlo, essendovi impossibilità materiale e temporale che uno dei presenti, gli unici che potessero averlo commesso, possa esser stato l’omicida. Per di più, il romanzo si avvicina moltissimo ad un altro celeberrimo romanzo con Delitto Impossibile che avviene in una location simile, Corpi al sole, Evil under the sun, 1941, di Agatha Christie. Eppure il romanzo viene inserito nell’appendice a Mystères à Huis Clos (2007), in cui sono citate solo grandi Camere Chiuse, da Roland Lacourbe: non so che dire!

Il romanzo è indicativo anche per una certa sarcastica critica dei cosiddetti Operator’s Tour: non so fino a che punto la critica delle condizioni di viaggio (insetti, igiene, cibo, hotels di altalenanti requisiti non rispondenti a quanto pagato e a quanto promesso nelle condizioni iniziali) del tour in Italia (si noti l’accenno alle acque di Rapallo, torbide per la presenza di scarichi fognari direttamente in mare) non celasse una certa presa di distanza dal viaggiare per forza all’estero, e per forza in paesi rinomati per arte, cultura e quant’altro: le prime pagine sono infatti dedicate alle descrizioni di questo tipo di critica vacanziera, il cui unico scopo forse può ravvisarsi in una specie di paradosso: nei luoghi d’Italia in cui i turisti sono alloggiati in alberghi non tutti di alta classe, in cui mangiano cose non tutte di loro gusto, e sono esposti a condizioni di caldo insopportabile, non accade nulla; laddove invece finalmente trovano un angolo di paradiso in cui riposarsi, ecco che vengono a trovarsi in un vero e proprio incubo.

Un’ultima cosa mi viene da mettere in risalto: la location della tragedia.

Christianna Brand non solo è stata una grande autrice di romanzi polizieschi ma si è anche distinta nella letteratura per l’infanzia (Tata Matilda). E allora perché non pensare che abbia voluto ricordare, onorandolo, James Matthew Barrie, ed il suo Peter and Wendy (Peter Pan), inventando un’isola immaginaria nei pressi della Sardegna, una sua Neverland, San Juan el Pirata (guarda caso anche in Neverland ci sono i pirati!) ?

Ipotesi suggestiva, non vi pare?

Pietro De Palma

The post Christianna Brand : Tour de Force, 1955 – trad. Marilena Caselli – I Classici del Giallo Mondadori N° 1164 del 2007 appeared first on La morte sa leggere.

In Italiano il titolo è “Aiuto, Poirot !”, ma in inglese è altro, più diretto The Murder On The Links (cioè, “L’Assassinio sul campo da golf”). Perché mai in Italia di solito stravolgono il titolo originale di un romanzo poliziesco, è sempre stato un mistero. Fatto sta che Agatha Christie scrisse tale romanzo nel 1923: è il secondo romanzo della serie Poirot, dopoThe Mysterious Affair at Styles, l’esordio del 1920 in cui comparve Poirot, ed il terzo in generale, perchè un anno prima, nel 1922, era uscito The Secret Adversary, L’Avversario Segreto, in cui appariva la coppia Tommy & Tuppence.

In Italiano il titolo è “Aiuto, Poirot !”, ma in inglese è altro, più diretto The Murder On The Links (cioè, “L’Assassinio sul campo da golf”). Perché mai in Italia di solito stravolgono il titolo originale di un romanzo poliziesco, è sempre stato un mistero. Fatto sta che Agatha Christie scrisse tale romanzo nel 1923: è il secondo romanzo della serie Poirot, dopoThe Mysterious Affair at Styles, l’esordio del 1920 in cui comparve Poirot, ed il terzo in generale, perchè un anno prima, nel 1922, era uscito The Secret Adversary, L’Avversario Segreto, in cui appariva la coppia Tommy & Tuppence.

Rex Stout è stato uno dei grandi romanzieri americani del ‘900, che oggi vive una specie di letargo, almeno in Mondadori. Motivi? Non so, probabilmente è che oggi, almeno in Italia, stiamo rivivendo una renaissance del Mystery e Stout non appare un grande esponente di quel genere, e non certo da porre sullo stesso piano di Carr. Però ha molti caratteri interessanti che vale la pena inquadrare.

Rex Stout è stato uno dei grandi romanzieri americani del ‘900, che oggi vive una specie di letargo, almeno in Mondadori. Motivi? Non so, probabilmente è che oggi, almeno in Italia, stiamo rivivendo una renaissance del Mystery e Stout non appare un grande esponente di quel genere, e non certo da porre sullo stesso piano di Carr. Però ha molti caratteri interessanti che vale la pena inquadrare.

Nonostante infatti egli abbia cominciato a scrivere nel 1985, con The Death Of A King, subito dopo aver vinto un dottorato su Edoardo II, Doherty ha scritto romanzi di varie epoche con svariati pesudonimi (C.L. Grace – serie K. Swinbrooke : regno di Edoardo IV dopo fine Guerra delle Due Rose; Paul Harding – serie Fratello Athelstan: regno di Riccardo II protettore John Gaunt, e serie Misteri d’Egitto; Michael Clynes – serie Sir Roger Shallot Misteri dei Tudor: regno Enrico VII; Paul Doherty – serie Hugh Corbett: regno Edoardo I; Ann Dukthas –serie Nicholas Segalla; Anna Apostolou, serie Misteri di Alessandro il Grande; e altri ancora, tra cui Canterbury Tales, oltre a romanzi senza personaggi fissi. Da quanto si evince dalle date di pubblicazione dei vari romanzi, egli è evidentemente più affezionato ad alcuni personaggi di determinate serie piuttosto che ad altri (probabilmente anche per il successo ottenuto): nello specifico, le serie che ancor oggi vantano romanzi recenti sono quelle de I Misteri di Fratello Athelstan (l’ultimo è The Straw Men, 2012); Hugh Corbett (l’ultimo è The Mysterium, 2010); romanzi senza personaggio fisso (l’ultimo è The Last of Days, 2013); serie Canterbury Tales (l’ultimo è The Midnight Man , 2012).

Nonostante infatti egli abbia cominciato a scrivere nel 1985, con The Death Of A King, subito dopo aver vinto un dottorato su Edoardo II, Doherty ha scritto romanzi di varie epoche con svariati pesudonimi (C.L. Grace – serie K. Swinbrooke : regno di Edoardo IV dopo fine Guerra delle Due Rose; Paul Harding – serie Fratello Athelstan: regno di Riccardo II protettore John Gaunt, e serie Misteri d’Egitto; Michael Clynes – serie Sir Roger Shallot Misteri dei Tudor: regno Enrico VII; Paul Doherty – serie Hugh Corbett: regno Edoardo I; Ann Dukthas –serie Nicholas Segalla; Anna Apostolou, serie Misteri di Alessandro il Grande; e altri ancora, tra cui Canterbury Tales, oltre a romanzi senza personaggi fissi. Da quanto si evince dalle date di pubblicazione dei vari romanzi, egli è evidentemente più affezionato ad alcuni personaggi di determinate serie piuttosto che ad altri (probabilmente anche per il successo ottenuto): nello specifico, le serie che ancor oggi vantano romanzi recenti sono quelle de I Misteri di Fratello Athelstan (l’ultimo è The Straw Men, 2012); Hugh Corbett (l’ultimo è The Mysterium, 2010); romanzi senza personaggio fisso (l’ultimo è The Last of Days, 2013); serie Canterbury Tales (l’ultimo è The Midnight Man , 2012). opportunamente modificandole secondo il suo gusto e il suo estro. Segno che Umberto Eco deve aver avuto un peso ed una risonanza molto vasti dappertutto, anche in Inghilterra, probabilmente anche grazie al film di Jean-Jacques Annaud e all’interpretazione di Sean Connery.

opportunamente modificandole secondo il suo gusto e il suo estro. Segno che Umberto Eco deve aver avuto un peso ed una risonanza molto vasti dappertutto, anche in Inghilterra, probabilmente anche grazie al film di Jean-Jacques Annaud e all’interpretazione di Sean Connery.

Coloro che ripetono le forme, come Gaston Boca (pubblicato in Italia, con l’italianizzazione fascista dei nomi stranieri, come Gastone Boc(c)a ), e i suoi amici Latzarus, Bernard, Destez, Groc etc., tutti dimenticati, sono sorpassati da chi inventa nuove soluzioni. Io penso che la sconfitta prematura del Giallo francese sia derivato dalla tendenza tutta francese ad adagiarsi su se stessa, una sorta di sciovinismo letterario, di chi crede di essere depositario della cultura : sugli allori di Leroux, Leblanc e Allain& Souvestre (Fantomas), hanno riposato gli altri, chi credeva di continuare in maniera estenuante a ripetere stilemi fritti e rifritti.

Coloro che ripetono le forme, come Gaston Boca (pubblicato in Italia, con l’italianizzazione fascista dei nomi stranieri, come Gastone Boc(c)a ), e i suoi amici Latzarus, Bernard, Destez, Groc etc., tutti dimenticati, sono sorpassati da chi inventa nuove soluzioni. Io penso che la sconfitta prematura del Giallo francese sia derivato dalla tendenza tutta francese ad adagiarsi su se stessa, una sorta di sciovinismo letterario, di chi crede di essere depositario della cultura : sugli allori di Leroux, Leblanc e Allain& Souvestre (Fantomas), hanno riposato gli altri, chi credeva di continuare in maniera estenuante a ripetere stilemi fritti e rifritti.

Il romanzo poliziesco era già nato tempo prima, ma fu intorno agli anni ’20 che cominciò a ingranare consensi e attirare le masse: il Poirot di Agatha Christie, il Philo Vance di S.S. Van Dine, il signor Reeder di Edgar Wallace. E anche nell’Italia fascista dei movimenti futuristi, delle trasvolate e delle grandi opere nazionali (e degli assassini politici), un giorno arrivò il Romanzo Poliziesco; e tanto grande allora era il successo che questo genere letterario riscuoteva in ogni parte d’Europa, che, anche in Italia, fu fondata la collana de I Gialli Mondadori, nel 1929. Ma chissà perché l’Italia fascista, nonostante il successo che arrideva a Philo Vance, Poirot e Ellery Queen, non amò questo nuovo genere, semmai lo tollerò inizialmente.

Il romanzo poliziesco era già nato tempo prima, ma fu intorno agli anni ’20 che cominciò a ingranare consensi e attirare le masse: il Poirot di Agatha Christie, il Philo Vance di S.S. Van Dine, il signor Reeder di Edgar Wallace. E anche nell’Italia fascista dei movimenti futuristi, delle trasvolate e delle grandi opere nazionali (e degli assassini politici), un giorno arrivò il Romanzo Poliziesco; e tanto grande allora era il successo che questo genere letterario riscuoteva in ogni parte d’Europa, che, anche in Italia, fu fondata la collana de I Gialli Mondadori, nel 1929. Ma chissà perché l’Italia fascista, nonostante il successo che arrideva a Philo Vance, Poirot e Ellery Queen, non amò questo nuovo genere, semmai lo tollerò inizialmente. Alberto Savinio era lo pseudonimo sotto cui si celava il pittore, letterato e critico, Andrea Francesco Alberto de Chirico ( fratello del pittore italiano Giorgio De Chirico), che scrisse tra l’altro dei saggi per la rivista “L’Ambrosiano” diretta da Leo Longanesi.

Alberto Savinio era lo pseudonimo sotto cui si celava il pittore, letterato e critico, Andrea Francesco Alberto de Chirico ( fratello del pittore italiano Giorgio De Chirico), che scrisse tra l’altro dei saggi per la rivista “L’Ambrosiano” diretta da Leo Longanesi.

L’identificazione dell’assassino giunge quasi inaspettata. Dico quasi, perché il lettore attento ( che avesse letto altri romanzi in cui un certo particolare ricorre) potrebbe essersi insospettito, per una certa cosa ( cui non accenno, altrimenti è come se facessi il nome dell’assassino). Questa cosa però ricorre in altri romanzi: mi ha ricordato Helen McCloy, circa il suo capolavoro sul Doppelganger; e soprattutto, nella stessa modalità, in uno dei capolavori di Paul Halter, Le Brouillard Rouge. In altre parole, l’assassino non è pienamente responsabile, perché è pazzo, e dopo aver ucciso, non si ricorda nulla: è come se avesse agito in stato di trance, perché epilettico. Ora, di assassini folli nei romanzi di Halter, ve ne sono parecchi, ma, in quel romanzo, l’assassino ed il suo modus operandi sono indicati due volte: prima si accenna ad una certa cosa che fa, e poi, in altro passo del romanzo, riprende quest’azione nel particolare frangente che ha descritto prima, però spiegandola in tutta la sua orribile valenza. Qui accade la stessa cosa.

L’identificazione dell’assassino giunge quasi inaspettata. Dico quasi, perché il lettore attento ( che avesse letto altri romanzi in cui un certo particolare ricorre) potrebbe essersi insospettito, per una certa cosa ( cui non accenno, altrimenti è come se facessi il nome dell’assassino). Questa cosa però ricorre in altri romanzi: mi ha ricordato Helen McCloy, circa il suo capolavoro sul Doppelganger; e soprattutto, nella stessa modalità, in uno dei capolavori di Paul Halter, Le Brouillard Rouge. In altre parole, l’assassino non è pienamente responsabile, perché è pazzo, e dopo aver ucciso, non si ricorda nulla: è come se avesse agito in stato di trance, perché epilettico. Ora, di assassini folli nei romanzi di Halter, ve ne sono parecchi, ma, in quel romanzo, l’assassino ed il suo modus operandi sono indicati due volte: prima si accenna ad una certa cosa che fa, e poi, in altro passo del romanzo, riprende quest’azione nel particolare frangente che ha descritto prima, però spiegandola in tutta la sua orribile valenza. Qui accade la stessa cosa.

No, non è un errore.

No, non è un errore.

Il più famoso autore poliziesco italiano dell’epoca fascista è Augusto De Angelis, l’unico i cui romanzi abbiano superato l’esame dei tempi, e che siano ancor oggi riproposti con successo, dopo la riscoperta anche mediata da due fortunate serie televisive nei primi anni ’70 della RAI in cui la parte del Commissario De Vincenzi fu affidato a Paolo Stoppa.

Il più famoso autore poliziesco italiano dell’epoca fascista è Augusto De Angelis, l’unico i cui romanzi abbiano superato l’esame dei tempi, e che siano ancor oggi riproposti con successo, dopo la riscoperta anche mediata da due fortunate serie televisive nei primi anni ’70 della RAI in cui la parte del Commissario De Vincenzi fu affidato a Paolo Stoppa.