Beh, innanzitutto nacqui io. Al lettore di romanzi polizieschi importerà assai poco, e assai meno importerà sapere che un mio tris-cugino, Carmine, procugino di mio padre, morì Monsignore nel maggio di quell’anno e che è stato proclamato Beato dalla Arcidiocesi di Bari (si sta aspettando l’imprimatur del Vaticano) qualche anno fa. Ma di più importante in quel lontano 1963 cosa ci fu? Beh, innanzitutto l’assassinio di John Kennedy a Dallas; e poi la morte del “Papa buono”, Giovanni XXIII. Al lettore medio di gialli, tutto ciò, benchè più importante della mia nascita e della morte del Beato di famiglia, importa relativamente. Importa un po’ più invece la morte di una certa Frances Louise Davis, perché tempo prima sposatasi con tale Richard Lockridge, aveva formato una delle coppie più famose (anche perché marito e moglie) di scrittori di polizieschi.

L’abbiamo detto tempo fa a riguardo di Kelley Roos, pseudonimo celante due autori, maschio e femmina: negli anni ’40, il bacino di utenza dei lettori di gialli chiedeva non tanto più gialli cervellotici, prerogativa tipica di autori maschili, ma romanzi in cui l’elemento rosa venisse rivalutato. Io credo anche in relazione al fatto che non solo il particolare momento bellico richiedeva letture più riposanti e meno impegnate ma anche lo esigeva il tipo di lettore, che si stava spostando in gran parte sull’elemento femminile, visto che i maschi partivano volontari per il fronte.

Così anche i Lockridge esordirono con la coppia famosa di brillanti investigatori “Mr. e Mrs North”. E devo dire che in quegli anni anche il cinema sfornava film che a loro volta indirizzavano il pubblico verso quei riferimenti culturali: ricordo “L’Uomo Ombra” (The Thin Man) tratto da un lavoro di Chandler, che nel 1934 impose la coppia di investigatori William Powell e Myrna Loy a Hollywood. E ricordo che sempre in quegli anni si assiste ad un ammorbidimento delle trame dei romanzi di Ellery Queen con l’introduzione del personaggio femminile della cronista Paula Paris (in The Four of Hearts, 1938) presente anche in qualche racconto ambientato negli anni di Hollywood; e della sua segretaria Nikki Porter, che appare nel 1943 nelle ultime pagine di There Was An Old Woman, e fugacemente poi in racconti, in qualche altro romanzo, nei radiodrammi e soprattutto nei films: a proposito di questi, è evidente che il successo travolgente di L’uomo Ombra di W. S. Van Dyke influenzò non solo per qualche anno l’industria della celluloide americana ma anche l’attività di scrittori versati al genere poliziesco. Tra questi appunto i Lockridge, che inaugurarono ben tre serie diverse, con 55 romanzi scritti assieme dal 1936: l’ultimo romanzo scritto assieme, Quest for the Bogeyman come il precedente The Devious Ones fu pubblicato nel 1964, un anno dopo la morte di Frances. Tuttavia, neanche due anni dopo la morte di Frances, Richard Lockridge pensò bene di risposarsi con tale Hildegarde Dolson, anche lei scrittrice e riprese a scrivere di buona lena: tuttavia la serie Mr e Mrs North che era stata creata assieme a Frances, non fu incrementata, mentre lo furono le altre tre serie (il Capitano Heimrich, Nathan Shapiro, and Paul Lane ).

Così anche i Lockridge esordirono con la coppia famosa di brillanti investigatori “Mr. e Mrs North”. E devo dire che in quegli anni anche il cinema sfornava film che a loro volta indirizzavano il pubblico verso quei riferimenti culturali: ricordo “L’Uomo Ombra” (The Thin Man) tratto da un lavoro di Chandler, che nel 1934 impose la coppia di investigatori William Powell e Myrna Loy a Hollywood. E ricordo che sempre in quegli anni si assiste ad un ammorbidimento delle trame dei romanzi di Ellery Queen con l’introduzione del personaggio femminile della cronista Paula Paris (in The Four of Hearts, 1938) presente anche in qualche racconto ambientato negli anni di Hollywood; e della sua segretaria Nikki Porter, che appare nel 1943 nelle ultime pagine di There Was An Old Woman, e fugacemente poi in racconti, in qualche altro romanzo, nei radiodrammi e soprattutto nei films: a proposito di questi, è evidente che il successo travolgente di L’uomo Ombra di W. S. Van Dyke influenzò non solo per qualche anno l’industria della celluloide americana ma anche l’attività di scrittori versati al genere poliziesco. Tra questi appunto i Lockridge, che inaugurarono ben tre serie diverse, con 55 romanzi scritti assieme dal 1936: l’ultimo romanzo scritto assieme, Quest for the Bogeyman come il precedente The Devious Ones fu pubblicato nel 1964, un anno dopo la morte di Frances. Tuttavia, neanche due anni dopo la morte di Frances, Richard Lockridge pensò bene di risposarsi con tale Hildegarde Dolson, anche lei scrittrice e riprese a scrivere di buona lena: tuttavia la serie Mr e Mrs North che era stata creata assieme a Frances, non fu incrementata, mentre lo furono le altre tre serie (il Capitano Heimrich, Nathan Shapiro, and Paul Lane ).

Del 1963 è il romanzo L’Indizio lontano (The Distant Clue ,1963), il quattordicesimo dei ventitre romanzi che hanno come protagonista il Tenente Heimrich. La serie, cominciata nel 1947 col romanzo Think of Death, aveva avuto tuttavia un prologo anni prima: infatti il soggetto del Tenente Heimrich, impiegato al Bureau of Criminal Investigation di New York, era apparso in una delle prime storie dei North, Murder Out of Turn del 1941; e successivamente era riapparso nel 1946 in un altro romanzo con Mr e Mrs North, Death of a Tall Man.

Nei romanzi più tardi della serie, già a partire dall’inizio degli anni sessanta, il tenente Heimrich diventa Capitano, e in questi romanzi compare anche il suo nome, Merton.

In The Distant Clue, proposto in Italia nel 1965 ne I Gialli Garzanti come “L’indizio lontano” , senza che vi sia un preambolo o una introduzione in cui si maturano gli elementi e le portate del dramma (e già questo ci farebbe capire che si tratta di un romanzo moderno e non già uno dei mitici anni ’30), ecco che vengono buttati in faccia al lettore i due elementi del dramma: il professor Wingate, ex docente universitario di Storia ed ora bibliotecario a tempo perso nella locale biblioteca della città di Van Brunt, contea Putnam di New York, e Homer Lenox, ex avvocato e discendente di una delle più antiche famiglie del posto, vengono trovati uccisi a casa di Lenox: il padrone di casa riverso sul parquet di legno con accanto una pistola e poi in linea retta, appoggiato al muro, il cadavere di Wingate, con un foro da proiettile in mezzo agli occhi.

La polizia, nella figura del Capitano Heimrich, è lì coi suoi uomini a raccogliere testimonianze: a voler chiudere il caso basterebbe la scena del delitto: due vecchi amici, uniti da una passione comune, cioè ricercare notizie sulle maggiori e più antiche famiglie del circondario, per un qualche oscuro motivo, sono arrivati ad un diverbio violento che è sfociato in un duplice omicidio. Un capitano superficiale avrebbe così chiuso il caso. Ma Heimrich non lo è. Il figlio di sua moglie Susan, il dodicenne Michael, che conosceva il professor Wingate, continua a dire che non può esser stato lui: era troppo una brava persona e non avrebbe mai premuto il grilletto. E tutte le altre testimonianze convergono su ciò. Stessa cosa per Lenox, tanto più che si sa che i due vecchi erano grandi amici. Heimrich comincia a sospettare che alla base del duplice omicidio ci sia la ricerca che Lenox stava portando avanti con l’ausilio del suo amico e con l’assistenza di Enid Vance, fidanzata di suo figlio Scott, che gli ribatteva le note a macchina; solo che lo sospetta troppo tardi, quando già qualcuno, ignorando i sigilli della polizia, rovista furiosamente nello sudio di Wingate e poi nello spiazzo di casa Lenox, di notte, brucia parecchio materiale tra quello raccolto dal vecchio.

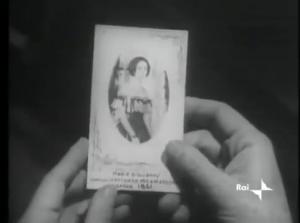

Depistaggio o in effetti traccia reale? Heimrich prende in seria considerazione la seconda ipotesi. Solo che parrebbe priva di un qualsiasi fondamento su cui insistere, visto che il materiale più compromettente è stato distrutto, se un agente di polizia non trovasse nel bagagliaio dell’auto di Wingate proprio i documenti più importanti: i Diari del dottor Cornelius Van Brunt (colui che aveva fondato la città). Che uniti alle pagine del manoscritto salvatosi dalla furia distruttrice (soprattutto quelle che Enid aveva a casa propria e che aveva usato per battere a macchine le note che sono state invece distrutte), forniscono i primi fondamenti su cui basare l’indagine.

Heimrich comincia ad indagare, interrogare tutti coloro che vicini per luogo e per parentela, potevano sapere qualcosa: interroga Enid (che qualche mala lingua collega ad una presunta tresca col vecchio Lenox) che invece è teneramente innamorata di Scott (figlio di Homer) che fa lo scrittore e che ora si trova ad ereditare un bel patrimonio. Possibile che i due possano aver ucciso il vecchio ed il suo amico per denaro? Ma perché anche Wingate? Scott non è il suo vero figlio, ma solo il figlio che la madre francese aveva avuto da altro: potrebbe anche aver ucciso il patrigmo ritenendolo responsabile della morte della madre in un incidente stradale, che potrebbe esser stato causato da Lenox per uccidere la moglie e Vance, il padre di Enid, che altre male lingue volevano essere amanti? Questa è un’ipotesi.

Ma l’altra porta inevitabilmente alla storia delle famiglie locali: possibile che qualche rampollo di famiglia abbia qualche segreto che i due inconsapevolmente abbiano tirato fuori? C’entra per caso con l’assassinio di Van Brunt perpetrato dalla moglie morta in carcere, con l’ausilio del figlio anche lui in galera? Oppure si tratta di altro? C’entrano magari le altre famiglie antiche del luogo (Mitchie, Vance, Drew, Van Druyten)?

Heimrich interroga tutti a partire dal vecchio Mitchie II, il cui figlio John Mitchie III è buon conoscente di Heimrich, ma il vecchio è lì in piscina, e tutti negano che qualcuno abbia visto il falò acceso di notte a casa Lenox per bruciare i documenti compromettenti. Le indagini rivolte ad altri attori del dramma non portano a risultati soddisfacenti. Ed ecco proprio allora che Heimrich brancola nel buio, un terzo avvenimento spiazza gli inquirenti: il vecchio Jasper Mears, giardiniere delle famiglie nobili del posto, viene ritrovato ucciso nella sua baracca, soffocato. Parrebbe un delitto scollegato, se Heinrich notando nello squallore della casupola, una cucina nuova di zecca, un televisore enorme ed un frigo ultranuovo, e poi ritrovando rotoli di banconote nascoste in barattoli, sospetta un ricatto: possibile che il vecchio sapesse qualcosa? La cosa viene accertata quando Heimrich si ricorda che il vecchio aveva espresso la volontà che lui andasse a trovarlo perché aveva da dirgli una cosa molto importante sui delitti: possibile che pur ricattando una detrminata persona, dopo gli omicidi, temendo per la propria vita, avesse voluto rivelare quanto sapeva e per questo fosse stato ucciso?

Heimrich si convince che questa è la verità. Il vecchio Jasper conosceva tutti gli eredi delle famiglie del luogo avendo lavorato come tuttofare presso parecchi di essi, e quindi anche i loro segreti.

L’attività volta ad interrogare Scott ed Enid da una parte, e altra gente dall’altra continua imperterrita, e non approderebbe a nulla se un bel giorno non capitasse tra le sue mani un rapporto di un’agenzia di investigazioni di Londra: Lenox si era rivolto ad essa per avere riscontri su tale Malcolm Hutton spendendo un centinaio di sterline. Chi è mai questo Hutton? Quello le cui impronte sono state ritrovate sulla scena dell’omicidio e classificate di persona sconosciuta?

Heimrich continua gli interrogamenti che prendono una direzione quando uno dei testimoni ammette di conoscere Hutton: Mitchie II, l’unico dei vecchi delle famiglie, afferma che Hutton era un suo amico, e che insieme erano stati vittima di un grave incidente in Europa: Hutton era morto e lui per mesi e mesi era stato in coma.

Se una pista che sembra chiudersi, un’altra sembra aprirsi : il figliastro di Heimrich, impegnato ad esercitarsi a baseball, e impegnato soprattutto ad evitare falli di piede, rivela come il professor Wingate una volta gli aveva chiesto se mai avesse visto una cosa strana nei piedi degli altri ragazzi del posto. Un feticista? Le indagini lo escludono. E allora?

Questo indizio lontano porterà Heimrich a formulare una teoria che inchioderà l’assassino alle sue responsabilità.

Romanzo che rivela nello stile asciutto, secco, venato di tristezza, un grande scrittore, sicuramente fu scritto quando Frances Louise Lockridge nata Davis non stava più bene: manca del tutto o quasi la parte femminile rosa, brillante, tipica di Frances, e invece il romanzo si poggia tutto sull’attività del maschio.

Si tratta di un romanzo poliziesco ben modellato, che porta ad una serie di piste false e vere, di veri e falsi sospettati, come in ogni classico mystery che si rispetti: qui non vi è però il detective che investiga, imprestato anche ad un poliziotto di turno, ma che esercita comunque la figura di detective (il Lord di Daly King, Thatcher Colt di Abbot) ma il poliziotto che accumula prove, interroga i testimoni, li torchia, sguinzaglia i suoi uomini, si affida ad elementi del controspionaggio per accumulare altri indizi: insomma ci troviamo dinanzi ad un classico procedural, del tipo portato al massimo della gloria da Hillary Waugh, ma che qui non è affatto malvagio, anzi. L’indizio lontano è un piccolo gioiello: è un difetto fisico, ma che ha costretto una tale persona, ad uccidere. E la causa sono stati soldi, tanti soldi. E come l’indizio è lontano, anche l’assassino lo è, almeno parrebbe che lo fosse. Devo dire in tutta sincerità, avendo maturato una certa propensione investigativa, avendone letti molti di romanzi ( tanti, ma tanti!), avendo maturato una certa sensibilità a propender verso certi indizi invece che verso altri, sono riuscito molto presto ad indirizzarmi verso la giusta persona, avendo avuto la sensazione che quello, tra tutti, avrebbe potuto a che fare con l’omicidio dei due vecchi: una sorta di sensazione, acuita dal fatto che è come se il buon Lockridge si lasciasse sfuggire qualcosa: nella sua blindatura del romanzo, si fa sfuggire qualche apprezzamento, qualche frasetta, che un Carr o un Waugh certamente avrebbero eliminato, e che magari non viene tenuta nel giusto conto dal lettore occasionale o comunque poco esperto, ma che quello di lungo corso inquadra nella giusta prospettiva, avendo come me legittima suspicione.

A patto tuttavia che il romanziere non l’avesse posta in essere veramente questa strada. Cioè che il suo fine non fosse stato quello di indicare nelle ultime pagine l’assassino, avendo già rilevato il movente, ma che invece avesse rivelato in certo modo l’assassino tenendo nascosto il movente. Anche perché, e questo è il difetto di questo buon romanzo, sorretto da un’ossatura di tutto rispetto, e da una tensione costante, i personaggi veramente sospettabili sono pochi: sono i pochi rimasti delle famiglie: i Van Druyten, i Mitchie, I Drew, i Lenox. E poi andando a spulciare si riducono a due in realtà. E quindi gioco forza, si finisce per sospettare del giusto omicida. Tuttavia il motivo, il movente lo si ricava solo nelle ultime pagine: è come se lui avesse detto: Ok, il colpevole è questo, ma perché poi avrà ucciso? Questo è il gioiello, un indizio così lontano e così privo di importanza, ma che nella giusta ottica riesce ad inquadrare e spiegare un duplice, triplice omicidio, che è la vera chicca del romanzo.

Quindi ci troviamo dinanzi ad un un ottimo precedural che non è tanto un Whodunnit, non è per nulla un Howdunnit ed che invece è un rarissimo Whydunnit, un poco usato sottogenere di plot nei mystery, in cui il fine del romanzo è scoprire il vero motivo per cui una data persona è stata uccisa, che in mezzo ad altri moventi, indirizza le indagini vero la logica conclusione. Anche qui ci troviamo dinanzi non ad un omicida efferato, ma davanti a qualcuno che, spinto dalle necessità un giorno, quando è stato scoperto, ha dovuto per forza uccidere a meno di non perdere quello che aveva guadagnato. In fondo quindi è una vittima del destino, una beffa, nata da un’annotazione del dottor Cornelius Van Brunt, che facendo nascere un bambino, ne aveva anche sancito una deformità. Una doppia beffa direi, perché viene spiegata e quindi acquista il valore di prova, da altra annotazione dello stesso dottore, in un libriccino che l’omicidio non aveva ritenuto di bruciare o comunque di portare con sé , perché ignorava che potesse contenere l’indizio che lo avrebbe portato in galera (e forse anche sulla sedia elettrica). Ecco spiegato il tono disincantato del romanzo, il velo di tristezza, sicuramente anche derivato dalle condizioni non ottimali di Frances Lockridge che di lì a poco sarebbe morta.

L’alano Colonnello che accompagna nelle poche ma fondamentali inquadrature Michaels, il figliastro di Heimrich, potrebbe essere una reminiscenza dell’alano presente nel film della Disney 101 Dalmatians (in Italia, La Carica dei 101), apparso nel 1961.

Mi piace infine di poter puntare l’obiettivo su quello che è il vero deus ex-machina dell’intera vicenda, che è anche il testimone più attendibile in assoluto: un ragazzino, Michaels. Una maggiore attenzione nella letteratura poliziesca di quel periodo ai minori?

Pietro De Palma

The post R. e F. Lockridge: L’indizio lontanto (The Distant, Clue, 1963) – trad. Enrico Cicogna – I Gialli Garzanti N° 25 del 1965 appeared first on La morte sa leggere.

Oggi propongo un’intervista in esclusiva con Marco Polillo, patron dell’omonima Casa Editrice e già editor Mondadori.

Oggi propongo un’intervista in esclusiva con Marco Polillo, patron dell’omonima Casa Editrice e già editor Mondadori.

“Death on Tour” di Janice Hamrick, che ha vinto il Minotaur Books/Mystery Writers of America First Crime Novel Competition, una sorta di Premio Tedeschi statunitense, creato dal MWA e poi è stata finalista del Mary Higgins Clark Award: un bel romanzo mi hanno detto, anche parecchio brillante;

“Death on Tour” di Janice Hamrick, che ha vinto il Minotaur Books/Mystery Writers of America First Crime Novel Competition, una sorta di Premio Tedeschi statunitense, creato dal MWA e poi è stata finalista del Mary Higgins Clark Award: un bel romanzo mi hanno detto, anche parecchio brillante;

Come già accaduto nel 2013, vengono riproposti, in una collana a medio prezzo targata Corriere della Sera, venti volumi della mitica collezione della Casa Editrice Polillo, I Bassotti.

Come già accaduto nel 2013, vengono riproposti, in una collana a medio prezzo targata Corriere della Sera, venti volumi della mitica collezione della Casa Editrice Polillo, I Bassotti.

Larry convince gli altri quattro ad andare a fare una nuotata, in un pomeriggio afoso: e mentre stanno là, Janet e Marie-Hélène sulla barca e Ed e Larry sono in acqua, si scatena un temporale e dei fulmini arrivano a poco distanza dalla barca. E in quel mente accade l’impossibile: un fulmine centra un albero su una delle rive, che cade sull’acqua travolgendo Larry, che scompare tra i flutti dopo che aveva poco tempo prima rivelato a Janet che pensava di capire chi potesse essere stato ad uccidere John. Che ha lasciato soldi alla moglie, alla figlia e al socio.

Larry convince gli altri quattro ad andare a fare una nuotata, in un pomeriggio afoso: e mentre stanno là, Janet e Marie-Hélène sulla barca e Ed e Larry sono in acqua, si scatena un temporale e dei fulmini arrivano a poco distanza dalla barca. E in quel mente accade l’impossibile: un fulmine centra un albero su una delle rive, che cade sull’acqua travolgendo Larry, che scompare tra i flutti dopo che aveva poco tempo prima rivelato a Janet che pensava di capire chi potesse essere stato ad uccidere John. Che ha lasciato soldi alla moglie, alla figlia e al socio.

Nel 2000, all’alba del nuovo millennio, Paul Halter volle riunire una serie di racconti che aveva scritto negli anni precedenti

Nel 2000, all’alba del nuovo millennio, Paul Halter volle riunire una serie di racconti che aveva scritto negli anni precedenti

Il Commissario Roux indica a Dieudonne proprio in cane lupo addormentato e lo indica come possibile responsabile nel caso il padrone fosse stato solo sbranato, ma..egli è stato anche accoltellato e quindi, anche se fosse stato il cane a sbranarlo, poi chi l’avesse pugnalato avrebbe dovuto lasciare delle orme, che invece non sono state rinvenute.

Il Commissario Roux indica a Dieudonne proprio in cane lupo addormentato e lo indica come possibile responsabile nel caso il padrone fosse stato solo sbranato, ma..egli è stato anche accoltellato e quindi, anche se fosse stato il cane a sbranarlo, poi chi l’avesse pugnalato avrebbe dovuto lasciare delle orme, che invece non sono state rinvenute.

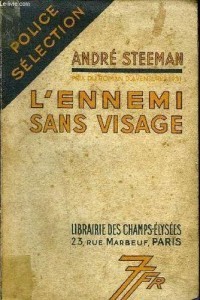

Il romanzo della Shelley, pur accolto con tiepidi consensi, diventò un best seller dell’epoca, e ancor più quando si scoprì che l’autore era una donna; e permeò tutta la cultura popolare europea tanto da influenzare non poco anche la novella cinematografia degli inizi del ‘900: dopo un cortometraggio muto del 1910 di J. Searle Dawley, nel 1931 fu approntata la famosissima versione di James Whale con Boris Karloff nei panni della Creatura. Secondo noi, questa ed altre versioni cinematografiche possono aver influenzato le opere che poco dopo uscirono: infatti troppo relativo è il limite temporale tra l’anno di uscita di questo film, il 1931, e il 1934, anno in cui viene pubblicata l’opera di Stanislas André Steeman, L’Ennemi sans Visage. E l’influenza è da tenere in debita considerazione: in Frankenstein lo scienziato Victor Von Frankenstein, convogliando opportunamente l’energia dei fulmini per poterla poi utilizzare, vuole infondere la vita ad un corpo, assemblato con parti di cadaveri ancora freschi e con il cervello preso dalla testa di un criminale giustiziato poco prima: ci riuscirà ma poi, sconvolto, fuggirà via, lasciando la creatura sola in un mondo che non conosce. Nel romanzo poliziesco di Steeman, pur mancando la piega amara della creatura che cerca il creatore e non lo trova, c’è uno scienziato, il dottor Arthus; e c’è un automa, che a differenza dell’orribile Creatura di Frankenstein è insolitamente bello e flessuoso. Ma anche questo automa deve subire un’operazione, dopo la quale la Creatura di Frankenstein vive e così, in apparenza, anche l’Automa di Steeman; mentre nel romanzo della Shelley Victor von Frankenstein diventa pazzo, qui il dottor Arthus viene ucciso, ma in entrambi i casi il mostro scompare e rivolge la propria ira contro la famiglia del suo creatore: in Frankenstein viene ucciso il fratello di Victor, qui il figlio di Arthus.

Il romanzo della Shelley, pur accolto con tiepidi consensi, diventò un best seller dell’epoca, e ancor più quando si scoprì che l’autore era una donna; e permeò tutta la cultura popolare europea tanto da influenzare non poco anche la novella cinematografia degli inizi del ‘900: dopo un cortometraggio muto del 1910 di J. Searle Dawley, nel 1931 fu approntata la famosissima versione di James Whale con Boris Karloff nei panni della Creatura. Secondo noi, questa ed altre versioni cinematografiche possono aver influenzato le opere che poco dopo uscirono: infatti troppo relativo è il limite temporale tra l’anno di uscita di questo film, il 1931, e il 1934, anno in cui viene pubblicata l’opera di Stanislas André Steeman, L’Ennemi sans Visage. E l’influenza è da tenere in debita considerazione: in Frankenstein lo scienziato Victor Von Frankenstein, convogliando opportunamente l’energia dei fulmini per poterla poi utilizzare, vuole infondere la vita ad un corpo, assemblato con parti di cadaveri ancora freschi e con il cervello preso dalla testa di un criminale giustiziato poco prima: ci riuscirà ma poi, sconvolto, fuggirà via, lasciando la creatura sola in un mondo che non conosce. Nel romanzo poliziesco di Steeman, pur mancando la piega amara della creatura che cerca il creatore e non lo trova, c’è uno scienziato, il dottor Arthus; e c’è un automa, che a differenza dell’orribile Creatura di Frankenstein è insolitamente bello e flessuoso. Ma anche questo automa deve subire un’operazione, dopo la quale la Creatura di Frankenstein vive e così, in apparenza, anche l’Automa di Steeman; mentre nel romanzo della Shelley Victor von Frankenstein diventa pazzo, qui il dottor Arthus viene ucciso, ma in entrambi i casi il mostro scompare e rivolge la propria ira contro la famiglia del suo creatore: in Frankenstein viene ucciso il fratello di Victor, qui il figlio di Arthus. E’ un periodo, questo, dominato dai film dell’orrore; e anche i Gialli, altro filone di grande presa in quegli anni, se ne impadroniscono. Più in particolare abbiamo delle opere che si rifanno al “filone della cera”: Ethel Lina White consegna Wax (1935), tradotto in Italia come Delitto al museo delle cere, e John Dickson Carr scrive The Waxworks Murder (1932), tradotto in Italia come “L’ultima carta“.

E’ un periodo, questo, dominato dai film dell’orrore; e anche i Gialli, altro filone di grande presa in quegli anni, se ne impadroniscono. Più in particolare abbiamo delle opere che si rifanno al “filone della cera”: Ethel Lina White consegna Wax (1935), tradotto in Italia come Delitto al museo delle cere, e John Dickson Carr scrive The Waxworks Murder (1932), tradotto in Italia come “L’ultima carta“.

un automa, tramite un sofisticato processo che si sviluppa grazie alle onde elettromagnetiche, ottiene per trasferimento da Maria, donna che ha un certo ascendente sulle masse, un aspetto seducente, che usa esibendosi in uno strip-tease in un bordello. Il trasferimento di identità dall’essere umano al robot è troppo preciso perché non lo si possa mettere in relazione col trasferimento di coscienza che Arthus intende ottenere operando al cervello Clarence Jund, criminale che non ha più nulla da perdere: se vivrà rischia di condurre una esistenza vegetativa da cui potrebbe in un secondo tempo, forse, riaversi, ma, se non aderisce all’offerta, sa già che la sua destinazione è la sedia elettrica. E proprio nella sua natura criminale risiede un altro legame con Frankenstein: anche in quel caso la creatura ottiene il cervello e la coscienza di un criminale. Tutte coincidenze? Forse no.

un automa, tramite un sofisticato processo che si sviluppa grazie alle onde elettromagnetiche, ottiene per trasferimento da Maria, donna che ha un certo ascendente sulle masse, un aspetto seducente, che usa esibendosi in uno strip-tease in un bordello. Il trasferimento di identità dall’essere umano al robot è troppo preciso perché non lo si possa mettere in relazione col trasferimento di coscienza che Arthus intende ottenere operando al cervello Clarence Jund, criminale che non ha più nulla da perdere: se vivrà rischia di condurre una esistenza vegetativa da cui potrebbe in un secondo tempo, forse, riaversi, ma, se non aderisce all’offerta, sa già che la sua destinazione è la sedia elettrica. E proprio nella sua natura criminale risiede un altro legame con Frankenstein: anche in quel caso la creatura ottiene il cervello e la coscienza di un criminale. Tutte coincidenze? Forse no.

Nel romanzo di Carr l’automa non ha la profondità psicologica del Frankenstein della Shelley, in cui la Creatura eredita quegli ideali illuministi in virtù dei quali si era parlato del mito del Buon Selvaggio: ogni selvaggio è per sua natura buono, e se diventa pericoloso è perché è venuto in contatto con la società degli uomini civilizzati; così la Creatura, quando si anima, è un essere senza macchia e se uccide è solo perché, venendo in contatto con gli uomini, reagisce negativamente. Nel romanzo di Carr, l’automa, «La Strega», è un grosso macchinario, pieno di ingranaggi e dallo spazio sufficiente farvi entrare un uomo di bassa statura, così come «il Turco» di Von Kempelen, altro macchinario che all’esterno aveva una scacchiera ed un automa delle fattezze di un turco: esso apparentemente sembrava in grado di valutare le mosse (Napoleone, che volle sfidarlo, perse in 24 mosse!), ma in realtà si trattava di un volgare imbroglio: da un’apertura posta nel lato nascosto vi penetrava una persona di piccola statura, un nano o un ragazzo poco importa, ma che opportunamente riusciva a mascherarsi agli occhi di chi veniva invitato ad accertarsi che non vi fosse alcun raggiro, grazie alla struttura interna del macchinario che non occupava tutto lo spazio ma solo una piccola parte: grazie ad alcuni magneti sopra di lui posti, che corrispondevano ai pezzi sulla scacchiera esterna, valutava le mosse da fare e comandando degli ingranaggi, faceva in modo che l’automa spostasse i pezzi; e questo alla luce di un moccolo di candela, il cui fumo usciva dal turbante del Turco, non tuttavia notato, in quanto il Barone opportunamente sosteneva la necessità che per vedere meglio fosse necessario porre 2 candelabri, con altre candele vicino: il fumo della candela veniva così celato dal fumo dei 2 candelabri.

Nel romanzo di Carr l’automa non ha la profondità psicologica del Frankenstein della Shelley, in cui la Creatura eredita quegli ideali illuministi in virtù dei quali si era parlato del mito del Buon Selvaggio: ogni selvaggio è per sua natura buono, e se diventa pericoloso è perché è venuto in contatto con la società degli uomini civilizzati; così la Creatura, quando si anima, è un essere senza macchia e se uccide è solo perché, venendo in contatto con gli uomini, reagisce negativamente. Nel romanzo di Carr, l’automa, «La Strega», è un grosso macchinario, pieno di ingranaggi e dallo spazio sufficiente farvi entrare un uomo di bassa statura, così come «il Turco» di Von Kempelen, altro macchinario che all’esterno aveva una scacchiera ed un automa delle fattezze di un turco: esso apparentemente sembrava in grado di valutare le mosse (Napoleone, che volle sfidarlo, perse in 24 mosse!), ma in realtà si trattava di un volgare imbroglio: da un’apertura posta nel lato nascosto vi penetrava una persona di piccola statura, un nano o un ragazzo poco importa, ma che opportunamente riusciva a mascherarsi agli occhi di chi veniva invitato ad accertarsi che non vi fosse alcun raggiro, grazie alla struttura interna del macchinario che non occupava tutto lo spazio ma solo una piccola parte: grazie ad alcuni magneti sopra di lui posti, che corrispondevano ai pezzi sulla scacchiera esterna, valutava le mosse da fare e comandando degli ingranaggi, faceva in modo che l’automa spostasse i pezzi; e questo alla luce di un moccolo di candela, il cui fumo usciva dal turbante del Turco, non tuttavia notato, in quanto il Barone opportunamente sosteneva la necessità che per vedere meglio fosse necessario porre 2 candelabri, con altre candele vicino: il fumo della candela veniva così celato dal fumo dei 2 candelabri.

Dei due romanzi, The Caves of Steel , “Abissi d’Acciaio” è forse più suggestivo ed è anche notevole, giallisticamente parlando (è uno dei 99 romanzi che Roland Lecourbe e altri specialisti hanno inserito in una lista delle migliori Camere Chiuse di cui parlo nel mio precedente saggio dedicato a The Third Bullet di J.D.Carr).In esso, la coppia di investigatori, l’umano e l’androide, indaga sulla morte di Roj Nemmenuh Sarton, ambasciatore degli Spaziali (lontani discendenti degli umani, che hanno colonizzato mondi lontani dalla terra e che hanno un rapporto molto più libero coi robot) ucciso con un colpo di disintegratore. Il romanzo, che decretò il successo di Asimov presso l’Editore Doubleday,lo fu talmente, che segnò l’inizio del “Ciclo dei Robot”. Abbiamo voluto finire questo breve excursus proprio parlando dei primi due capitoli del Ciclo dei Robot, proprio perché, come giustamente dice Giuseppe Lippi nell’introduzione, in sostanza Robot è uguale a Golem. E come il rabbino animava il golem con la parola aemeth, così il golem-robot di Asimov risponde alle 3 leggi della golemica-robotica. Il successo del romanzo è nella coppia, l’umano e l’androide, che diventano amici: l’umano, Baley, diffidente verso i robot, si deve ricredere conoscendo non superficialmente il suo compagno positronico; e se perviene alla verità, è solo perché l’altro dice delle cose, che opportunamente analizzate, indirizzano Baley verso la scoperta della verità. E’ come quando Sherlock Holmes risolveva i casi più difficili, quasi sempre con l’aiuto non voluto di Watson. Lippi nell’introduzione, pone giustamente l’accenno sul significato dei nomi: ai 2 compagni Asimov mette nomi ebraici, Daniele e Elia, 2 grandi profeti. In questo modo è come se fissasse i ruoli: l’uomo dell’azione, come il grande Profeta Elia che fu rapito sul carro di fuoco,.è Elijah, mentre chi perviene ai significati reconditi è R. Daneel, come Daniele aveva interpretato giustamente i sogni del Re Nabucodonosor II.

Dei due romanzi, The Caves of Steel , “Abissi d’Acciaio” è forse più suggestivo ed è anche notevole, giallisticamente parlando (è uno dei 99 romanzi che Roland Lecourbe e altri specialisti hanno inserito in una lista delle migliori Camere Chiuse di cui parlo nel mio precedente saggio dedicato a The Third Bullet di J.D.Carr).In esso, la coppia di investigatori, l’umano e l’androide, indaga sulla morte di Roj Nemmenuh Sarton, ambasciatore degli Spaziali (lontani discendenti degli umani, che hanno colonizzato mondi lontani dalla terra e che hanno un rapporto molto più libero coi robot) ucciso con un colpo di disintegratore. Il romanzo, che decretò il successo di Asimov presso l’Editore Doubleday,lo fu talmente, che segnò l’inizio del “Ciclo dei Robot”. Abbiamo voluto finire questo breve excursus proprio parlando dei primi due capitoli del Ciclo dei Robot, proprio perché, come giustamente dice Giuseppe Lippi nell’introduzione, in sostanza Robot è uguale a Golem. E come il rabbino animava il golem con la parola aemeth, così il golem-robot di Asimov risponde alle 3 leggi della golemica-robotica. Il successo del romanzo è nella coppia, l’umano e l’androide, che diventano amici: l’umano, Baley, diffidente verso i robot, si deve ricredere conoscendo non superficialmente il suo compagno positronico; e se perviene alla verità, è solo perché l’altro dice delle cose, che opportunamente analizzate, indirizzano Baley verso la scoperta della verità. E’ come quando Sherlock Holmes risolveva i casi più difficili, quasi sempre con l’aiuto non voluto di Watson. Lippi nell’introduzione, pone giustamente l’accenno sul significato dei nomi: ai 2 compagni Asimov mette nomi ebraici, Daniele e Elia, 2 grandi profeti. In questo modo è come se fissasse i ruoli: l’uomo dell’azione, come il grande Profeta Elia che fu rapito sul carro di fuoco,.è Elijah, mentre chi perviene ai significati reconditi è R. Daneel, come Daniele aveva interpretato giustamente i sogni del Re Nabucodonosor II. Patricia (“Pat”) McGerr (1917-1985) è stata uno scrittrice poliziesca statunitense. Vinse un Ellery Queen Magazine / MWA, per una sua storia e il Grand Prix de Littérature policière nel 1952 per il suo romanzo dell’anno prima, Follow, As the Night . Era nata in Nebraska dove si era laureata, e poi aveva preso un master in giornalismo alla Columbia University.

Patricia (“Pat”) McGerr (1917-1985) è stata uno scrittrice poliziesca statunitense. Vinse un Ellery Queen Magazine / MWA, per una sua storia e il Grand Prix de Littérature policière nel 1952 per il suo romanzo dell’anno prima, Follow, As the Night . Era nata in Nebraska dove si era laureata, e poi aveva preso un master in giornalismo alla Columbia University.

Nel 1932 Anthony Berkeley, aveva scritto e pubblicato, Murder in the Basement ,1932 ( Assassinio in Cantina – trad. Mauro Boncompagni – I Classici del Giallo Mondadori, N.1056, del 2005). Il romanzo risale al periodo di maggior successo internazionale e al pieno della sua attività formativa: dello stesso anno è infatti Before the Fact (Il sospetto) tradotto sul grande schermo nel 1941 da Alfred Hitchcock in un film di grandissima notorietà, con Cary Grant e Joan Fontaine, Suspicion (Il Sospetto); l’anno prima, Berkeley aveva pubblicato un altro suo grande successo, Malice Aforethought (1931). E nel 1933 pubblicherà un altro romanzo fondamentale , Jumping Jenny.

Nel 1932 Anthony Berkeley, aveva scritto e pubblicato, Murder in the Basement ,1932 ( Assassinio in Cantina – trad. Mauro Boncompagni – I Classici del Giallo Mondadori, N.1056, del 2005). Il romanzo risale al periodo di maggior successo internazionale e al pieno della sua attività formativa: dello stesso anno è infatti Before the Fact (Il sospetto) tradotto sul grande schermo nel 1941 da Alfred Hitchcock in un film di grandissima notorietà, con Cary Grant e Joan Fontaine, Suspicion (Il Sospetto); l’anno prima, Berkeley aveva pubblicato un altro suo grande successo, Malice Aforethought (1931). E nel 1933 pubblicherà un altro romanzo fondamentale , Jumping Jenny.

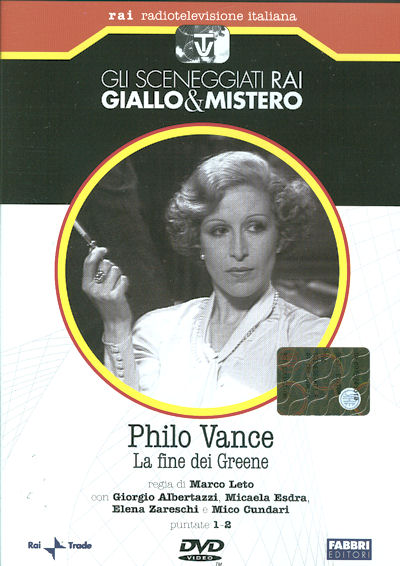

Non so per quali motivi furono scelte per la loro trasposizione televisiva proprio le prime tre avventure di Philo Vance. Tuttavia è da mettere in chiaro come, nel novero di tutte quante, proprio le prime tre costituiscano “un tutt’uno” diversamente dalle altre: La strana morte del Signor Benson, rappresenterebbe la vicenda di un uomo solo, un single; la vicenda di una donna e di una storia di coppia, La canarina assassinata; e a coronamento ideale, con la storia di una famiglia, La fine dei Greene. E si osservi anche come in quello stesso anno, in cui per la prima volta la serie dei tre sceneggiati andò in onda, ci fu il referendum popolare sul divorzio: possibile che qualcuno, pur nella RAI cattolico-democristiana, che doveva formare le coscienze della nazione, puntando soprattutto sui cardini del vivere civile, innanzitutto sulla famiglia, non abbia riconosciuto la valenza rivoluzionaria di questo sceneggiato? Che nelle sue diverse tre parti in sostanza metteva alla sbarra tre diversi modi sbagliati di vedere la famiglia: il single Don Giovanni che finisce ammazzato; la Canarina che,ambiziosa, vuole costruirsi a tutti i costi una posizione sociale, ma finirà distrutta nei meccanismi del suo sogno; e una famiglia in cui invece che amarsi, tutti quanti i figli e la madre, tutti, si odiano vicendevolmente. Del resto, come il divorzio è la fine di una famiglia, così lo è pure La fine dei Greene, in cui invece viene rappresentato il suo ideale contrappasso. Infatti, la distruzione di una famiglia tipo, oltre che essere data dal divorzio, può esserlo anche in ragione del desiderio dissennato di tenere avvinti, oltre le loro effettive aspirazioni, i singoli suoi appartenenti. Cosicché l’unica strada possibile alla distruzione della famiglia, sembra essere “il non attuare l’estremo disegno di tenere unita una famiglia che non lo è” forzando i singoli, cosa che invece è il desiderio del patriarca dei Greene, Tobias, perché così si possono solo avere due possibili risultati, che sono ambedue, delle liberazioni: il divorzio o la morte.

Non so per quali motivi furono scelte per la loro trasposizione televisiva proprio le prime tre avventure di Philo Vance. Tuttavia è da mettere in chiaro come, nel novero di tutte quante, proprio le prime tre costituiscano “un tutt’uno” diversamente dalle altre: La strana morte del Signor Benson, rappresenterebbe la vicenda di un uomo solo, un single; la vicenda di una donna e di una storia di coppia, La canarina assassinata; e a coronamento ideale, con la storia di una famiglia, La fine dei Greene. E si osservi anche come in quello stesso anno, in cui per la prima volta la serie dei tre sceneggiati andò in onda, ci fu il referendum popolare sul divorzio: possibile che qualcuno, pur nella RAI cattolico-democristiana, che doveva formare le coscienze della nazione, puntando soprattutto sui cardini del vivere civile, innanzitutto sulla famiglia, non abbia riconosciuto la valenza rivoluzionaria di questo sceneggiato? Che nelle sue diverse tre parti in sostanza metteva alla sbarra tre diversi modi sbagliati di vedere la famiglia: il single Don Giovanni che finisce ammazzato; la Canarina che,ambiziosa, vuole costruirsi a tutti i costi una posizione sociale, ma finirà distrutta nei meccanismi del suo sogno; e una famiglia in cui invece che amarsi, tutti quanti i figli e la madre, tutti, si odiano vicendevolmente. Del resto, come il divorzio è la fine di una famiglia, così lo è pure La fine dei Greene, in cui invece viene rappresentato il suo ideale contrappasso. Infatti, la distruzione di una famiglia tipo, oltre che essere data dal divorzio, può esserlo anche in ragione del desiderio dissennato di tenere avvinti, oltre le loro effettive aspirazioni, i singoli suoi appartenenti. Cosicché l’unica strada possibile alla distruzione della famiglia, sembra essere “il non attuare l’estremo disegno di tenere unita una famiglia che non lo è” forzando i singoli, cosa che invece è il desiderio del patriarca dei Greene, Tobias, perché così si possono solo avere due possibili risultati, che sono ambedue, delle liberazioni: il divorzio o la morte. La canarina assassinata è in certo modo meno problematica, meno cerebrale del terzo capitolo, La Fine dei Greene. E anche nell’ambito dei tre sceneggiati, tutto ciò si nota. Purtuttavia, nel corso delle tre avventure interpretate da Albertazzi, l’interprete riesce, proprio in un inciso de La Canarina assassinata, all’inizio, a rivelare con la sua straordinaria arte drammatica la natura nascosta di Philo Vance, la sua anima problematica e sensibile, che volutamente copre con una maschera di cinismo.

La canarina assassinata è in certo modo meno problematica, meno cerebrale del terzo capitolo, La Fine dei Greene. E anche nell’ambito dei tre sceneggiati, tutto ciò si nota. Purtuttavia, nel corso delle tre avventure interpretate da Albertazzi, l’interprete riesce, proprio in un inciso de La Canarina assassinata, all’inizio, a rivelare con la sua straordinaria arte drammatica la natura nascosta di Philo Vance, la sua anima problematica e sensibile, che volutamente copre con una maschera di cinismo.

Fu pubblicato nel 1927, e a detta di molti, assieme a L’Enigma dell’Alfiere e a Il Mistero del Drago, è tra i capolavori di Van Dine. Il tema non è che sia però così originale! Infatti, anche se pochi lo sanno, il tema della strage nell’ambito di un gruppo familiare, da parte di uno dei parenti, risale a parecchi anni prima: fu infatti nel 1907, un tal Roy Horniman col suo romanzo Israel Rank , a introdurre la storia di un tale che, volendo essere l’unico a rappresentare la Casata dei Gascoyne, uccide tutti gli altri eredi. Tuttavia la resa di Van Dine è stupenda, e lui per la prima volta porta il genere ad un livello da capolavoro.

Fu pubblicato nel 1927, e a detta di molti, assieme a L’Enigma dell’Alfiere e a Il Mistero del Drago, è tra i capolavori di Van Dine. Il tema non è che sia però così originale! Infatti, anche se pochi lo sanno, il tema della strage nell’ambito di un gruppo familiare, da parte di uno dei parenti, risale a parecchi anni prima: fu infatti nel 1907, un tal Roy Horniman col suo romanzo Israel Rank , a introdurre la storia di un tale che, volendo essere l’unico a rappresentare la Casata dei Gascoyne, uccide tutti gli altri eredi. Tuttavia la resa di Van Dine è stupenda, e lui per la prima volta porta il genere ad un livello da capolavoro.

Ma siccome S.S. Van Dine (nominativo ottenuto da “S.S.” somma delle lettere iniziali di Smart Set, una rivista cui lo stesso Wright aveva collaborato precedentemente, con “Van Dine”, ricordo di Van Dyck, grande pittore del seicento, fiammingo, pittore della corte d’Inghilterra, che si assomigliava abbastanza con Wright stesso) è anche l’autore delle storie, la sua mancanza nella serie dei tre sceneggiati, ci può far capire anche altro: cioè che, forse, questo Philo Vance, più che rimandare a Van Dine, sia il Philo Vance di Marco Leto, di Biagio Proietti e Belisario L. Randone. Insomma, il Philo Vance di Giorgio Albertazzi.

Ma siccome S.S. Van Dine (nominativo ottenuto da “S.S.” somma delle lettere iniziali di Smart Set, una rivista cui lo stesso Wright aveva collaborato precedentemente, con “Van Dine”, ricordo di Van Dyck, grande pittore del seicento, fiammingo, pittore della corte d’Inghilterra, che si assomigliava abbastanza con Wright stesso) è anche l’autore delle storie, la sua mancanza nella serie dei tre sceneggiati, ci può far capire anche altro: cioè che, forse, questo Philo Vance, più che rimandare a Van Dine, sia il Philo Vance di Marco Leto, di Biagio Proietti e Belisario L. Randone. Insomma, il Philo Vance di Giorgio Albertazzi.

A Scotland Yard è convocato in quanto chiede di collaborare con la polizia e mettere le sue qualità al servizio del governo. Il suo primo caso sembra alquanto banale: dovrà scoprire chi rubi il mangime dalle gabbie degli uccelli di Mary Boyle, Contessa di Cork.John Cheviot non crede alle proprie orecchie: possibile che gli si chieda una cosa simile? Il fatto è che la nobildonna è una delle persone nobili che appoggia l’istituzione di una organizzazione forte ed efficiente e quindi non la si può scontentare. John Cheviot vi dovrà andare in compagnia della sua amante, nobildonna anch’essa, e amica della contessa. E lì sarà raggiunto da Alan Henley, segretario di Scotland Yard.

A Scotland Yard è convocato in quanto chiede di collaborare con la polizia e mettere le sue qualità al servizio del governo. Il suo primo caso sembra alquanto banale: dovrà scoprire chi rubi il mangime dalle gabbie degli uccelli di Mary Boyle, Contessa di Cork.John Cheviot non crede alle proprie orecchie: possibile che gli si chieda una cosa simile? Il fatto è che la nobildonna è una delle persone nobili che appoggia l’istituzione di una organizzazione forte ed efficiente e quindi non la si può scontentare. John Cheviot vi dovrà andare in compagnia della sua amante, nobildonna anch’essa, e amica della contessa. E lì sarà raggiunto da Alan Henley, segretario di Scotland Yard.  Un’idea ce l’ha Cheviot su chi possa essere l’assassino, ma così pazzesca che nessuno lo crederebbe. E quindi deve fornire delle prove e dei ragguagli ai capi della polizia da cui dipende, non solo per inchiodare l’assassino, ma anche per evitare che proprio lui possa essere accusato di assassinio o quantomeno di complicità nella morte della nobildonna: infatti una ragazza, Miss Tremayne, ha visto l’atto di Cheviot di occultare, la pistola caduta dal manicotto di Flora, in un cofanetto. E così si mette alla ricerca delle prove, inviando i suoi uomini a perquisire un certo appartamento. E così alla data e all’ora prefissata, inchioderà l’assassino, dopo aver umiliato il suo accusatore, il capitano Hogben che, pur di vendicarsi di lui, lo ha accusato falsamente testimoniando il falso.

Un’idea ce l’ha Cheviot su chi possa essere l’assassino, ma così pazzesca che nessuno lo crederebbe. E quindi deve fornire delle prove e dei ragguagli ai capi della polizia da cui dipende, non solo per inchiodare l’assassino, ma anche per evitare che proprio lui possa essere accusato di assassinio o quantomeno di complicità nella morte della nobildonna: infatti una ragazza, Miss Tremayne, ha visto l’atto di Cheviot di occultare, la pistola caduta dal manicotto di Flora, in un cofanetto. E così si mette alla ricerca delle prove, inviando i suoi uomini a perquisire un certo appartamento. E così alla data e all’ora prefissata, inchioderà l’assassino, dopo aver umiliato il suo accusatore, il capitano Hogben che, pur di vendicarsi di lui, lo ha accusato falsamente testimoniando il falso. Il salto indietro nel tempo è un artificio letterario di cui Carr si è servito altre volte, e che è connesso alla commistione tra elementi reali e fantastici, all’esperienza onirica e a quella di vita reale, che legandosi assieme formano un insieme inestricabile da cui è difficile separare il vero dal falso, il reale dall’irreale. Questa dimensione era già stata attraversata in altri romanzi famosi: per esempio in The Burning Court, in cui si ritrova una persona associata a due figure diverse, una nel presente ed una nel passato. Lì è presente maggiormente la dimensione fantastica, più di qui, anche se nel presente romanzo, affiora il sospetto che lo stesso Cheviot abbia vissuto quelle esperienze, e che egli quindi non sia altro che una reincarnazione nel ventesimo secolo di quel Cheviot vissuto nel diciannovesimo. Ma anche in The Devil in Velvet, vi è un salto indietro nel passato, scaturito da un patto col diavolo, e quindi anche lì vi sono elementi fantastici. E anche in Fear Is the Same , viene percorsa la stessa traccia di immersione nel passato. Possiamo dire quindi che il salto nel passato, magari in soggetti che si trovano di botto a vivere esperienze nel passato avendo la coscienza di essere già vissuti, di aver attraversato gli stessi pericoli e aver conosciuto le stesse persone, sia uno degli escamotages più tipici di cui si serva Carr per legittimare una storia di detection nel passato.

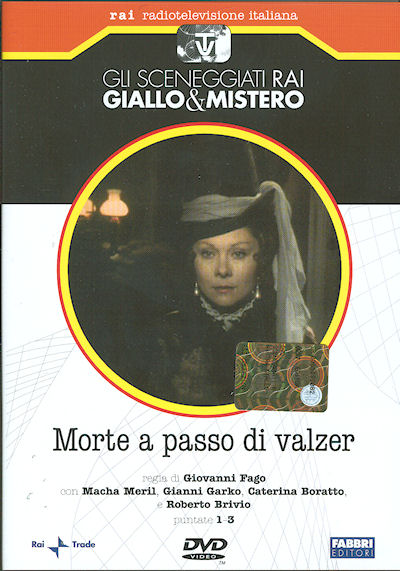

Il salto indietro nel tempo è un artificio letterario di cui Carr si è servito altre volte, e che è connesso alla commistione tra elementi reali e fantastici, all’esperienza onirica e a quella di vita reale, che legandosi assieme formano un insieme inestricabile da cui è difficile separare il vero dal falso, il reale dall’irreale. Questa dimensione era già stata attraversata in altri romanzi famosi: per esempio in The Burning Court, in cui si ritrova una persona associata a due figure diverse, una nel presente ed una nel passato. Lì è presente maggiormente la dimensione fantastica, più di qui, anche se nel presente romanzo, affiora il sospetto che lo stesso Cheviot abbia vissuto quelle esperienze, e che egli quindi non sia altro che una reincarnazione nel ventesimo secolo di quel Cheviot vissuto nel diciannovesimo. Ma anche in The Devil in Velvet, vi è un salto indietro nel passato, scaturito da un patto col diavolo, e quindi anche lì vi sono elementi fantastici. E anche in Fear Is the Same , viene percorsa la stessa traccia di immersione nel passato. Possiamo dire quindi che il salto nel passato, magari in soggetti che si trovano di botto a vivere esperienze nel passato avendo la coscienza di essere già vissuti, di aver attraversato gli stessi pericoli e aver conosciuto le stesse persone, sia uno degli escamotages più tipici di cui si serva Carr per legittimare una storia di detection nel passato. Dal romanzo Fire, Burn! di J.D.Carr, RAI 2 trasse, nell’ottobre del 1979, lo sceneggiato in tre puntate, “Morte a passo di Valzer”, mandato in onda nel 1981.

Dal romanzo Fire, Burn! di J.D.Carr, RAI 2 trasse, nell’ottobre del 1979, lo sceneggiato in tre puntate, “Morte a passo di Valzer”, mandato in onda nel 1981. Il che significa che Vieri Razzini (o chi per lui) conosceva da prima il testo carriano, e quindi la conoscenza di testi non ortodossi da parte di uno dei più grandi critici italiani, particolarmente versato proprio al poliziesco: chi non ricorda (e sono sicuro che molti dei miei lettori sono giovani e quindi non possono ricordare) le sue presentazioni e i cicli da lui curati basati anche sulle avventure di Sherlock Holmes o di Charlie Chan? Igor Longo, me lo ricordo bene, stravedeva per Vieri Razzini e criticava il fatto che, alla RAI, fosse stato messo da parte. Proprio qualche giorno fa, parlandone privatamente con Mauro Boncompagni, lui mi ha detto: “Ricordo che allora chiesi a Orsi perché non pubblicassero la trad. italiana. L’ottimo Gian chiese il libro all’agente, me lo passò per la lettura (ricordo che era la prima edizione americana), io feci una recensione e la Francavilla lo tradusse (allora io non traducevo). Bei tempi, eh?”.

Il che significa che Vieri Razzini (o chi per lui) conosceva da prima il testo carriano, e quindi la conoscenza di testi non ortodossi da parte di uno dei più grandi critici italiani, particolarmente versato proprio al poliziesco: chi non ricorda (e sono sicuro che molti dei miei lettori sono giovani e quindi non possono ricordare) le sue presentazioni e i cicli da lui curati basati anche sulle avventure di Sherlock Holmes o di Charlie Chan? Igor Longo, me lo ricordo bene, stravedeva per Vieri Razzini e criticava il fatto che, alla RAI, fosse stato messo da parte. Proprio qualche giorno fa, parlandone privatamente con Mauro Boncompagni, lui mi ha detto: “Ricordo che allora chiesi a Orsi perché non pubblicassero la trad. italiana. L’ottimo Gian chiese il libro all’agente, me lo passò per la lettura (ricordo che era la prima edizione americana), io feci una recensione e la Francavilla lo tradusse (allora io non traducevo). Bei tempi, eh?”.

Era da tanto tempo che desideravo scrivere qualcosa su Chesterton, il grande scrittore cattolico inglese, autore di fenomenali libri, come quello su San Tommaso d’Aquino, che gli valsero l’apprezzamento del pontefice di allora, Papa Pio XI ( il Papa dimenticato, quello che stava per pronunciare la storica enciclica contro il razzismo e l’antisemitismo, quando morì nel 1939 prima di averla firmata).

Era da tanto tempo che desideravo scrivere qualcosa su Chesterton, il grande scrittore cattolico inglese, autore di fenomenali libri, come quello su San Tommaso d’Aquino, che gli valsero l’apprezzamento del pontefice di allora, Papa Pio XI ( il Papa dimenticato, quello che stava per pronunciare la storica enciclica contro il razzismo e l’antisemitismo, quando morì nel 1939 prima di averla firmata).

Il racconto comincia con una descrizione: viene presentata una costruzione bassa, di color bianco e verde pallido, con delle persiane ed una terrazza, con delle tettoie ad ombrello ,e con una strana forma a T . In questa, che era una villa estiva, appena al di fuori di Londra, verso la campagna, all’atto degli eventi, vive il poeta Leonard Quinton famoso per i suoi poemi esotici, in cui parla spesso di paradisi e inferni orientali. Qui è ospitato anche Padre Brown, perché il suo amico ex ladro Flambeau era stato amico del padrone di casa a Parigi. Appena arrivato, il prete avverte nell’atmosfera un’aura strana, maligna, malvagia. E forse la stessa forma a T, una T non perfetta alimenta le sue perplessità. Questa forma a T, è tale che la gamba della t, più corta del braccio trasversale, sia formata da sole due stanze allungate e intercomunicanti: lo studio, in cui il poeta mette per iscritto le sue emozioni; e la serra, un ambiente ricco di fiori esotici e piante strane, dove Quinton, aiutato dai narcotici, sogna e medita i suoi slanci pindarici.

Il racconto comincia con una descrizione: viene presentata una costruzione bassa, di color bianco e verde pallido, con delle persiane ed una terrazza, con delle tettoie ad ombrello ,e con una strana forma a T . In questa, che era una villa estiva, appena al di fuori di Londra, verso la campagna, all’atto degli eventi, vive il poeta Leonard Quinton famoso per i suoi poemi esotici, in cui parla spesso di paradisi e inferni orientali. Qui è ospitato anche Padre Brown, perché il suo amico ex ladro Flambeau era stato amico del padrone di casa a Parigi. Appena arrivato, il prete avverte nell’atmosfera un’aura strana, maligna, malvagia. E forse la stessa forma a T, una T non perfetta alimenta le sue perplessità. Questa forma a T, è tale che la gamba della t, più corta del braccio trasversale, sia formata da sole due stanze allungate e intercomunicanti: lo studio, in cui il poeta mette per iscritto le sue emozioni; e la serra, un ambiente ricco di fiori esotici e piante strane, dove Quinton, aiutato dai narcotici, sogna e medita i suoi slanci pindarici.

Individuare l’assassino non mi sembra tanto arduo, mentre lo è capire come abbia ucciso e soprattutto capire il movente dell’omicidio, perché ciascuno degli attori del dramma, apparentemente non ha motivi per uccidere Quinton…anzi. Per tutti infatti il poeta rappresenta la classica “gallina dalle uova d’oro”.

Individuare l’assassino non mi sembra tanto arduo, mentre lo è capire come abbia ucciso e soprattutto capire il movente dell’omicidio, perché ciascuno degli attori del dramma, apparentemente non ha motivi per uccidere Quinton…anzi. Per tutti infatti il poeta rappresenta la classica “gallina dalle uova d’oro”.