![]() Avevo visto esposto tempo fa, in una libreria, un romanzo di Alexandre Dumas che non conoscevo: Les freres corses, “I fratelli corsi”, un breve romanzo o racconto lungo che dir si voglia. Una bella storia, potrei dire una ghost story : in una famiglia corsa, nell’imminenza della morte, nel ramo maschile, appare un defunto, a chi sta per passare a miglior vita. Ma, se ne parlo, è perché al centro della storia vi sono 2 fratelli, Lucien e Louis che si somigliano come due gocce d’acqua: 2 fratelli monozigoti. Sono lontani, uno a Parigi, l’altro in Corsica, ma sono uniti da quella telepatia che molte volte pone in stretto legame 2 fratelli gemelli. E così quando uno viene ucciso in un duello, l’altro nello stesso identico momento sente un forte dolore nel punto del torace dove l’altro è stato ferito mortalmente, prima che il fratello, seguendo la tradizione di famiglia, gli compaia a chiedere giustizia. Orbene, mentre leggevo questo romanzo di Dumas, mi è balzato singolarmente davanti agli occhi il tratto d’unione con un grande romanzo di Ellery Queen: “Il Caso dei Fratelli Siamesi”, che tratta di fratelli, siamesi e non, ma che tratta soprattutto “il tema del doppio”, per la prima volta, nei romanzi di Ellery Queen.

Avevo visto esposto tempo fa, in una libreria, un romanzo di Alexandre Dumas che non conoscevo: Les freres corses, “I fratelli corsi”, un breve romanzo o racconto lungo che dir si voglia. Una bella storia, potrei dire una ghost story : in una famiglia corsa, nell’imminenza della morte, nel ramo maschile, appare un defunto, a chi sta per passare a miglior vita. Ma, se ne parlo, è perché al centro della storia vi sono 2 fratelli, Lucien e Louis che si somigliano come due gocce d’acqua: 2 fratelli monozigoti. Sono lontani, uno a Parigi, l’altro in Corsica, ma sono uniti da quella telepatia che molte volte pone in stretto legame 2 fratelli gemelli. E così quando uno viene ucciso in un duello, l’altro nello stesso identico momento sente un forte dolore nel punto del torace dove l’altro è stato ferito mortalmente, prima che il fratello, seguendo la tradizione di famiglia, gli compaia a chiedere giustizia. Orbene, mentre leggevo questo romanzo di Dumas, mi è balzato singolarmente davanti agli occhi il tratto d’unione con un grande romanzo di Ellery Queen: “Il Caso dei Fratelli Siamesi”, che tratta di fratelli, siamesi e non, ma che tratta soprattutto “il tema del doppio”, per la prima volta, nei romanzi di Ellery Queen.

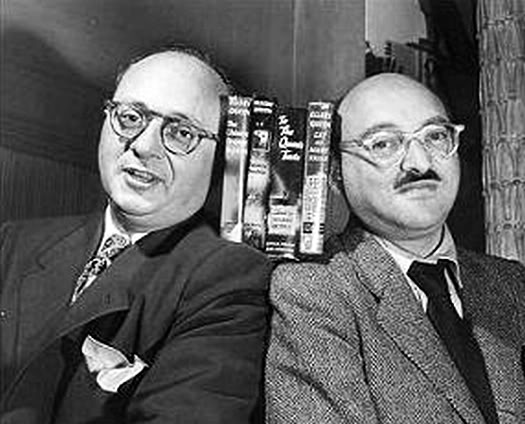

Prima del romanzo in questione, che è il settimo firmato da Ellery Queen, i due cugini Dannay e Lee avevano pubblicato The Roman Hat Mystery, The French Powder Mystery, The Dutch Shoe Mystery, The Greek Coffin Mystery, The Egyptian Cross Mystery, The American Gun Mystery, e anche 3 romanzi sotto lo pseudonimo di Barnaby Ross: The Tragedy of X, The Tragedy of Y, The Tragedy of Z. Va detto che oramai nel 1933 Frederick (Daniel Nathan) Dannay detto “Danny” e Manfred Bennington (Manford Lepofsky) Lee detto “Manny”, cugini e nati entrambi nel 1905, erano sulla cresta dell’onda: i loro romanzi andavano a ruba.

All’inizio il loro investigatore si comportava alla maniera di Philo Vance, e dal creatore di Philo Vance, S.S. Van Dine ( i cui titoli seguivano la formula base : The + Sostantivo + Murder Case), i due cugini mutuarono la caratteristica formula base del titolo: The + Aggettivo di Nazionalità + Sostantivo + Mystery, cosa che andò avanti fino al 1935, quando cioè, con Halfway House (1936), quest’abitudine terminò. All’inizio, tuttavia, pur consci del valore del loro primo manoscritto, The Roman Hat Mystery, essi penarono per riuscire a piazzarlo presso qualche editore: solo Frederick A. Stokes gliel’accettò, dimostrando il fiuto che altri non avevano saputo valutare, tanto più che i due avevano vinto il concorso bandito nel 1928 dalla rivista McClure’s e dalla casa editrice Lippincott per la migliore opera prima poliziesca, ma poi la rivista era fallita e passata di mano ad altro editore, che invece di pubblicare il loro romanzo aveva scelto altro.

Il loro più grande personaggio è stato Ellery Queen che poi ha dato il nome alla loro ditta comune: il suo nome si fa risalire all’amico d’infanzia di Danny, Ellery Hermann, più che al poeta William Ellery Leonard (in gioventù Danny aveva coltivato velleità poetiche) o all’editore Ellery Sedgwick.

Va detto anche che i due cugini avevano il fiuto degli affari e molto intelligentemente, i romanzi che hanno come protagonista non Ellery Queen ma l’attore shakespeariano Drury Lane, erano stati dati alle stampe con altro pseudonimo, Barnaby Ross. Francis M.Nevins Jr., storico autore del celebre studio critico su Ellery Queen, “Royal Bloodline: Ellery Queen Author and Detective”, afferma che il nome Barnaby Ross potrebbe essere stata la reminiscenza di un palazzo in Elmira conosciuto come Barnaby’s Barn, in cui Dannay spesso giocava quando era bambino e che figura nel suo romanzo autobiografico The Golden Summer, anche se in effetti Barnaby Ross viene menzionato per la prima volta in The Roman Hat Mystery,”La Poltrona N.30″, nell’introduzione (che in Italia è disponibile solo nell’edizione tradotta da Montanari): lì viene collegato Richard Queen (e suo figlio Ellery) a Barnaby Ross: “..Richard Queen..ai tempi dei suoi brillanti risultati conseguiti nell’ormai vetusto caso di assassinio di Barnaby Ross..” . Interessante è che l’estensore delle introduzioni, che compaiono nei primi romanzi, sono firmate da un fantomatico J.J. McC. Nella prima, quella appunto di The Roman Hat Mystery, vengono affermate delle cose di cui non si troverà più traccia nei successivi romanzi: Ellery è sposato ed è padre di un bel bambino, vive in Italia, ed Ellery Queen e Richard Queen sono solo pseudonimi. Ma la cosa più interessante, una vera chicca riguarda il famoso J.J.McC. C’è chi ha osservato, infatti, che un McClure è presente in uno degli ultimi romanzi di Ellery Queen, Face to face; nessuno si è accorto però che questo nominativo rimanda a chi bandì il concorso per il quale i due Queen concorsero con il loro primo romanzo: la rivista McClure.

I due cugini avevano adottato una tecnica (che potremmo dire) di marketing: creare una finta querelle sul valore dei romanzi (indiscusso) rimpallandosi accuse e contraccuse e sfidandosi pubblicamente e vicendevolmente su presunte qualità nel risolvere deduttivamente dei delitti. Il tutto era partito con la convocazione presso una scuola di giornalismo dei due, al fine di illustrare le tecniche di scrittura: era stato tirato a sorte chi dovesse recarvisi ed era uscito Lee che vi si era recato mascherato. Sfruttando la maschera nera, in un secondo tempo, i due presero ad affrontarsi anche sul palcoscenico: Dannay impersonava Barnaby Ross, mentre il cugino Ellery Queen. La popolarità dei due arrivò alle stelle e cominciò a circolare persino la voce che Ellery Queen fosse un altro pseudonimo di S.S. van Dine, mentre Barnaby Ross lo era del grande critico americano Alexander Woolcott (che si vantava di essere stato fonte di ispirazione per il Nero Wolfe di Rex Stout). Poi un bel giorno, il 10 ottobre 1936, sul Publishers Weekly, i due ammisero che era stato un loro bluff, riuscitissimo, per imporre dei romanzi che forse avendo un protagonista diverso avrebbero potuto risentire della disaffezione del pubblico dei lettori, oltre che la stessa produzione vertiginosa di romanzi avrebbe potuto inflazionare le vendite degli stessi.

![]() Nel 1933, intanto, era comparso The Twin Siamese Mystery, che s’impose nella loro produzione per svariati motivi, come uno dei migliori romanzi in assoluto del loro primo periodo creativo, contraddistinto dall’oramai celebrata “Sfida al lettore”.

Nel 1933, intanto, era comparso The Twin Siamese Mystery, che s’impose nella loro produzione per svariati motivi, come uno dei migliori romanzi in assoluto del loro primo periodo creativo, contraddistinto dall’oramai celebrata “Sfida al lettore”.

Nevins dice in merito al romanzo in esame: “..Nel successivo The Siamese Twin Mystery (II caso dei fratelli siamesi, 1933) Queen tenta nuovamente di infondere una dimensione filosofica nell’enigma deduttivo formale, riscuotendo un notevole successo ad entrambi i livelli. Ellery e suo padre, di ritorno da una vacanza in Canada, restano intrappolati dall’incendio di una foresta su un fianco della Arrow Mountain. La loro unica speranza consiste nel salire verso la cima della montagna, e un bel po’ dopo il tramonto scoprono una casa sulla vetta. Ora che l’incendio divora l’intera base del monte, i due Queen trovano assai gradita l’ospitalità loro offerta dal dottor John Xavier, eminente chirurgo ormai in pensione, e dalla sua strana famiglia, ma ben presto appare chiaro che qualcosa non va per il verso giusto. Chi è l’odioso ciccione che vaga per la montagna? Perché diversi anelli sono stati rubati all’interno della casa durante la settimana precedente? Chi è la donna sconosciuta che si nasconde in una delle camere da letto del piano superiore? E chi o che cosa è quella creatura simile a un granchio che si aggira per i corridoi della casa di notte? Il mattino dopo il dottor Xavier viene trovato ucciso da un colpo d’arma da fuoco nel suo studio, con un solitario dinanzi a sé e la metà strappata di un sei di picche in mano. I due Queen devono risolvere il delitto da soli, poiché ormai l’incendio ha isolato la vetta, e nonostante l’incalzare delle fiamme ha presto luogo un secondo omicidio, questa volta con una vittima che stringe in pugno la metà di un fante di quadri. Il culmine viene raggiunto allorché il fuoco raggiunge la casa e tutti i membri della famiglia Xavier si rifugiano in cantina nell’attesa che le fiamme giungano fino a loro” . Come si vede, ce n’è abbastanza di carne da mettere sul fuoco, anche se onestamente, va riconosciuto che il romanzo, nonostante sia uno dei migliori del primo periodo creativo, è tuttavia meno intricato e cervellotico di The Greek Coffin Mystery , “Il Caso Khalkis”, che invece viene riconosciuto da molti e anche dallo stesso Nevins, come il “..romanzo investigativo più complicato, più spaccacervello e meglio costruito che sia stato pubblicato negli Stati Uniti durante l’Età dell’Oro del genere poliziesco”.

Innanzitutto vediamo come Arrow Head, la casa sulla vetta di una montagna attorniata dal fuoco che divampa, prefiguri un caso di Camera Chiusa allargata: è come un’isola, attorniata dal mare, da cui l’assassino non può fuggire, come “Dieci piccoli indiani” di Agatha Christie o ancora in modo più attinente, come l’assassinio in una casa al di fuori della quale c’è un ciclone e quindi da cui non si può uscire, in “La casa nel ciclone” di Newton Gayle. Le fiamme che attorniano Arrow Mountain, più o meno tra il Wyoming e l’Utah, costringono tutti gli occupanti della casa, tra cui anche l’omicida e il detective, a convivere fino a quando non sarà finita. In un certo modo Ellery, rinchiuso in cantina con gli altri, spiega la soluzione, quale antidoto alla paura di finire arsi: è un modo come un altro per non pensare ad un male più grande, riflettendo su un male più piccolo in quel momento: quello scaturito in quella casa e di cui lui, in quel momento, è supremo arbitro.

Il romanzo si pone come uno degli esempi migliori di quella caratteristica tutta queeniana, che è “the dying message”, comparso per la prima volta in occasione del terzo omicidio di The Tragedy of X: la vittima prima di esalare l’ultimo respiro, cerca di indirizzare con un messaggio specifico, chi saprà interpretarlo in maniera appropriata: qui per es. è una carta, prima il sei di picche, poi il fante di quadri, tagliato a metà: vedremo quale altro significato potrà avere nel prosieguo del ragionamento, ma qui limitiamoci semplicemente a segnalarlo. Faccio notare una cosa che mi è balzata alla mente: leggendo questo romanzo, al tempo in cui fu scritto, chiunque, senza averne la prova certa, avrebbe però potuto ipotizzare (oltre quello che si era letto nell’introduzione a The Roman Hat Mystery) un legame tra Barnaby Ross ed Ellery Queen, sulla base proprio di Tragedy of X: infatti, The Twin Siamese Mystery, muore un X anzi, ne muoiono due: quindi, a ben donde, anche questa è una Tragedia di X !

Tuttavia questo mirabolante romanzo si segnala per una serie di estrose deduzioni e variazioni sul tema della falsa confessione; e per due caratteristiche: la prima, connaturata alla vicenda narrata, è la mancanza del corollario degli agenti e del sergente Velie che di solito compaiono nei primi romanzi; la seconda, molto più importante, è la mancanza di The Challenge to Reader, “La sfida al Lettore”. Infatti questo è il primo romanzo in cui manca, anzi per essere più preciso, in cui sembrerebbe mancare: infatti, nella cantina, mentre al di fuori il fuoco divampa nella casa e minaccia le loro stesse vite, Ellery si rivolge ai presenti e chiede: “..Prima che vi racconti la mia storiella, non c’è nessun altro, come Smith, che ha una confessione da fare? Ci fu silenzio. Ellery studiò lentamente i loro volti, uno per uno.. – Ostinati sino alla fine, vedo. Allora dedicherò i miei ultimi..i miei prossimi momenti a questa faccenda..” (E. Queen, The Twin Siamese Mystery, Il Caso dei Fratelli Siamesi, Speciale Del Giallo Mondadori n.38 del 2003, trad. Gianni Montanari, pag. 229). Stefano Benvenuti e Gianni Rizzoni, autori di una celebrata opera Mondadori di molti anni fa, “Il Romanzo Giallo”, affermavano che in realtà, anche se non vi è alcuna segnalazione di una “Sfida al Lettore”, essa fosse camuffata : siccome l’invito al colpevole non avrebbe avuto senso perché quello non si sarebbe certamente fatto avanti, essi concludevano che l’invito non poteva che essere rivolto al lettore stesso.

Tuttavia io personalmente son rimasto sempre un tantino disorientato da questa sofistica spiegazione: perché mai, proprio in un romanzo come questo, la sfida sarebbe dovuta mancare e non anche in altri? Io invece non vorrei che “La Sfida al Lettore” in realtà ci fosse, magari nella prima edizione, quella rarissima di Stokes, e poi con la continua pubblicazione in formati economici e non integrali, questa forma di sfida fosse andata persa. Del resto degli scritti di Ellery Queen, alcune cose sono rarissime e non solo le prime edizioni di Stokes ma anche per esempio gli esemplari della prima rivista di racconti pubblicata dai due cugini. Comunemente si sa che essi fondarono la EQMM; ma non si sa per esempio che, prima della pubblicazione di essa a partire dal 1941, essi avessero tentato di pubblicare un’altra rivista (che avrebbe dovuto presentare romanzi e racconti selezionati), di cui uscirono solo quattro numeri (rarissimi e i cui prezzi nel caso si trovassero varrebbero cifre astronomiche) mentre un quinto in forza di pubblicazione, non fu pubblicato: Mistery League.

La critica ha dibattuto a vario modo sull’importanza di questo romanzo, non tanto per la sua struttura, ma per ciò che sottende alla sua realizzazione. Infatti è questo il primo romanzo in cui molti segnali disseminati nella trama, rimandano ad un malessere sempre più forte, un vero e proprio disagio, che si era instaurato tra i due cugini. Essi infatti, pur uniti dalla loro storia e dalle loro comuni origini ebraiche, pur avendo insieme creato dei best sellers, poco a poco si erano resi conto di essere entrati in un gioco che andava al di là della loro sfera personale (che avrebbe compreso poi testi per trasmissioni radiofoniche, sceneggiature per il cinema, e la creazione dell’ EQMM, L’Ellery Queen Mystery Magazine, dove sarebbero state raccolte le migliori storie brevi, racconti, del panorama poliziesco internazionale). I due non si sopportavano più, e finivano spesso per litigare, anche in maniera plateale, come quando, mentre erano in uno studio radiofonico, venne sospesa una trasmissione a causa delle grida che si sentivano provenire da altro ambiente dove stavano “discutendo” i due cugini: andò a finire, che per non stare neanche troppo vicini, uno andò a vivere in e l’altro in: Manfred Lee si occupava della stesura del romanzo e dello stile, mentre Frederick dell’invenzione della messinscena narrativa e del plot. In pratica il modus agendi della coppia si è potuto evincere allorché alcuni anni fa, Crippen & Landru ha pubblicato l’ultimo romanzo inedito della coppia: si tratta di Tragedy of Errors, un canovaccio lungo una settantina di pagine scritto da Dannay e poi, dopo la morte di Lee, rimasto in un cassetto fin quando, dopo la morte di Dannay, è stato riscoperto: “Danny” scriveva le trame e ideava il plot, mentre poi a stendere il romanzo nella forma definitiva, ci pensava “Manny”. Insomma..la mente e il braccio!

Remi Schulz, un grande studioso di enigmi,francese, e grande esperto di Cabbala, ha scritto degli interessanti articoli, esaminando alcuni aspetti dell’opera di Queen: le tesi che egli porta avanti non ci sentiamo del tutto di condividere, in quanto egli tendenzialmente cerca di portare acqua al suo mulino, ma alcune delle sue considerazioni sono veramente interessanti, tanto più che il significato nascosto nei testi, è la caratteristica della Kabbalah, dottrina che due ebrei come i due cugini dovevano conoscere se non condividere : “..est le septième roman des Queen, effectivement paru fin 33, l’un des plus réussis de cette première période fort prisée par Borges qui s’est déclaré peiné de la bifurcation des Queen hors du sentier de la pure déduction..”.

Remi Schulz cita anche un celebre racconto di Juan Antonio Borges, Il giardino dei sentieri che si biforcano (Borges è presente con qualche racconto in EQMM) facendo riferimento al fatto che ad un certo punto la via che i due cugini avevano percorso insieme, si fosse arrestata dando origine ad una biforcazione sul sentiero della pura deduzione: in pratica secondo lui Borges, scrivendo il racconto si sarebbe metaforicamente riferito ai due Queen. Questa a noi pare un’interpretazione presa per i capelli: Schulz in sostanza rileva la somiglianza di Herbert Quain, scrittore inventato e protagonista di un altro racconto, Esame dell’opera di Herbert Quain, con Ellery Queen, che per lui è fortemente indicatrice, anche perché Borges era stato ospitato su EQMM e il racconto che di lui cita è poliziesco. Il fatto è che la comune interpretazione di Il giardino dei sentieri che si biforcano, è basata sulla presa in esame del Tempo non in senso assoluto ma relativo, “una rete crescente di tempi divergenti, convergenti e paralleli..che s’accostano, si biforcano, si tagliano o s’ignorano per secoli comprende tutte le possibilità” (J.L.Borges : Finzioni – Trad. Franco Lucentini, Einaudi, 1955 ristampa 2010,pagg.90-91).

Interpretazione metafisica, potremmo dire fantascientifica, ma non poliziesca. Va detto però che Il giardino dei sentieri che si biforcano è del 1941, tempo in cui i due probabilmente avevano già maturato la volontà di stare divisi (anche se apparve su EQMM solo nell’agosto del 1948: traduttore fu Anthony Boucher). E se Schulz pensa a Queen come ispiratore di Quain è perché, ma non lo dice, c’è qualcosa che lega indissolubilmente questo ipotetico romanzo di autore inventato, a Ellery Queen: il narratore dice che “..L’editore lo mise in vendita negli ultimi giorni del novembre 1933. Ai primi di dicembre dello stesso anno, le gradevoli e ardue involuzioni del Siamese Twin Mystery affaccendarono sia Londra che New York..” (J.L.Borges: Finzioni, Esame dell’opera di Herbert Quain, trad. Franco Lucentini, Einaudi, 1955 ristampa 2010, pag.64).

![]() Prendiamo in esame un altro passo assai significativo del suo studio: “..Le mystère du jumeau siamois, du Siamese twin, est peut-être une première manifestation de ce malaise entre les cousins. Alors que tous les premiers Queen sont parus avec la reine de carreau (Queen of diamonds) en couverture, Dannay a convoqué ici une dame Carreau d’origine française mère de jumeaux xiphopages ; un chirurgien spécialisé envisage de les séparer, il est assassiné ; un des jumeaux est soupçonné à cause d’un valet de carreau coupé en deux (une double figure tête-bêche dans un jeu américain), ce qui pose le délicat problème du châtiment..”.

Prendiamo in esame un altro passo assai significativo del suo studio: “..Le mystère du jumeau siamois, du Siamese twin, est peut-être une première manifestation de ce malaise entre les cousins. Alors que tous les premiers Queen sont parus avec la reine de carreau (Queen of diamonds) en couverture, Dannay a convoqué ici une dame Carreau d’origine française mère de jumeaux xiphopages ; un chirurgien spécialisé envisage de les séparer, il est assassiné ; un des jumeaux est soupçonné à cause d’un valet de carreau coupé en deux (une double figure tête-bêche dans un jeu américain), ce qui pose le délicat problème du châtiment..”.

Per chi non conosce il francese, Schulz afferma che “il mistero del fratello siamese può essere una prima manifestazione di questo disagio dei due cugini. Allora che tutti i primi (romanzi) di Queen presentano in copertina una regina di quadri, Dannay ha convocato qui una signora Carreau di origine francese, madre di gemelli siamesi; un chirurgo specializzato in operazioni di separazione viene assassinato; uno dei gemelli è sospettato a causa di un fante di quadri tagliato in due pezzi (una doppia figura nel gioco di carte americano), che pone il delicato problema della pena..La nonna comune dei due cugini Dannay e Lee si chiamava Rachele, il nome della regina di quadri nel gioco francese”.

In effetti quello che dice Schulz può avere una sostanza reale: le prime edizioni dei romanzi di Queen, prima de “Il Caso dei fratelli siamesi” presentano in effetti una regina di quadri in copertina, che rappresenterebbe come logo la ditta dei due cugini: perché proprio una regina di quadri e non di picche o di fiori o di cuori? Schulz dice che qui c’è una Carreau (vero) e Madame Carreau madre dei due fratelli siamesi metaforicamente rappresenta una donna di quadri, madre di due fratelli siamesi (un nome, Ellery Queen, che nasconde l’unione di due persone, che sono per forza uniti pur avendo due menti e due corpi diversi, e che vorrebbero distaccarsi: i due cugini); c’è un chirurgo esperto in separazioni di fratelli siamesi che muore assassinato (in sostanza nel momento in cui i due cugini avrebbero potuto essere divisi, è intervenuto qualcosa a sancire la loro indivisibilità). Il fratello siamese che viene sospettato lo è a causa di un fante di quadri diviso in due (una carta che ha il fante speculare nelle due metà della carta): ancora una rappresentazione della riunione di due persone in una. Tacciamo sul resto: la mano sinistra aperta e quella destra chiusa, il ragionamento sul fatto che non fosse mancino, e quindi sulla volontarietà dell’atto, tanto più che la rigidità cadaverica sarebbe cominciata subito dopo la morte, a causa del fatto che fosse diabetico: ma questa particolarità è presente anche in un altro romanzo, The Egyptian Cross Mystery, scritto precedentemente a questo, insomma un particolare che i due avrebbero utilizzato adattandolo ad altro contesto.

Ma per quale motivo innanzitutto i due Queen avrebbero scelto una Donna di quadri invece che quella di altro seme? Il seme del quadri secondo noi è peculiare nei quattro e ha una caratteristica che gli altri non hanno: rovesciata, è sempre un quadri, non c’è cioè un verso: le picche rovesciate sono rovesciate, i cuori e i fiori altrettanto, ma il quadri rovesciato non lo è, non si può vedere se lo sia, è la rappresentazione dell’unità, della perfezione dei semi. Tuttavia la ragione più profonda della scelta, è data dalla storia familiare comune ai 2 cugini, singolarmente collegata ad una carta da gioco. Se riandiamo all’origine dei giochi di carte, troviamo che la capitale vera e propria, il luogo dove per la prima volta le carte francesi furono usate e da dove si diffusero altrove, nei Paesi limitrofi, fu, dal XVI secolo, la città di Rouen: lì in particolare, alle carte con soggetti (ai fanti, alle regine, ai re) vennero dati dei nomi. In origine la tabella dei nomi era la seguente:

Re di Picche = David, Re di Cuori=Alexander (Alessandro Magno), Re di Quadri= Caesar (Giulio Cesare), Re di Fiori=Charles (Carlo Magno); Fante di Picche=Hector (Ettore, principe di Troia),Fante di Cuori=La Hire (Etienne de Vignoles, comandante dell’esercito francese nel tempo di Giovanna d’Arco), Fante di Quadri=Ogier (uno dei cavalieri di Re Artù), Fante di Fiori=Judas Maccabaeus (Giuda Maccabeo); Regina di Picche= Pallas (Pallade Atena), Regina di Cuori= Rachel (Rachele, moglie di Isacco),Regina di Quadri=Argine (anagramma di Regina), Regina di Fiori=Judith (Giuditta).

Secondo una interpretazione molto interessante, alcuni di questi nomi sarebbero delle storpiature francesi: così Argine (che non si è ancora riusciti a capire a chi si riferisse) deriverebbe da Argeia, mitica principessa della città Argo; Rachel non si riferirebbe a Rachele ma a Ragnel moglie di Sir Gawain, un altro dei cavalieri della Tavola Rotonda; e infine La Hire potrebbe derivare da Aulus Hirtius, uno dei comandanti di Giulio Cesare. In questo modo le 12 carte a soggetto apparterrebbero a 4 grandi famiglie: personaggi biblici, personaggi di derivazione greca, personaggi di derivazione romana, personaggi cristiani. Tuttavia, quando le carte da gioco si furono adeguatamente diffuse in Francia, alla terminologia di Rouen si affiancò quella di Parigi, che aveva delle differenze, una delle quali a noi interessa particolarmente: il Re di Cuori diventa Charles e quello di Fiori, Alessandro Magno, mentre gli altri sono invariati; il Fante di Picche è Ogier, quello di Cuori.. La Hire, di Quadri..Ettore, e di Fiori..Judas Maccabaeus; infine la Regina di Picche è Pallade, la Regina di Cuori è Judith, la Regina di Quadri è Rachel, la Regina di Fiori è Argine. Puntiamo l’attenzione su Rachel=Regina di Quadri: le madri dei due cugini, le sorelle Rebecca e erano figlie degli emigranti ebrei russi, Leopold e Rachel Wallerstein : Rachel..ecco il nesso! Del resto anche Remi Schulz vi accenna : “La grand-mère commune aux cousins Dannay et Lee se prénommait Rachel, le nom de la reine de carreau dans les jeux français”. Tuttavia Remi Schulz per il romanzo in questione in pratica si ferma qui; noi invece.. andiamo avanti.

Notiamo innanzitutto che a questo punto, se Rachele, Regina di quadri nelle carte francesi, era anche il nome della nonna materna dei 2 cugini, e se nel romanzo abbiamo una Madame Carreau ( che secondo Luca Conti potrebbe esser stata una reminiscenza di Madame Laveau, la regina del Voodoo in New Orleans) e Carreau in francese designa il seme di quadri madre dei due gemelli siamesi Francis e Julian, significa che possiamo idealmente e giustamente associare Francis e Julian a Dannay e Lee, e la stessa carta, il Fante di Quadri (doppia nella specularità dei due fanti) può, in virtù dell’associazione Carreau=Quadri=Queen, rappresentare non solo uno dei due fratelli siamesi, ma anche uno dei due cugini Queen, come pure, più ancora singolarmente, la carta strappata in due può significare una unione..strappata: la divisione di una unità in due.

Ma quello che ho osservato in particolare è una cosa su cui nessuno ha posto la propria attenzione: per quale motivo il chirurgo si chiama Xavier? Innanzitutto Xavier non è un nome comune in USA, almeno non è comune come John, Bill, Jack: dove i Queen avrebbero tratto l’ispirazione e perché avrebbero proprio scelto questo nome a rappresentare il chirurgo che ha il compito nel romanzo di separare i due fratelli siamesi?

Osservo innanzitutto che il romanzo è del 1933: da alcuni anni aveva cominciato a suonare in New York un grande musicista di origine spagnola, che aveva messo su una propria band, specializzandosi nella musica d’accompagnamento e soprattutto in tanghi, per cortometraggi e lungometraggi, e a partire dal 1931 era diventata la principale attrazione della stagione del Waldorf Astoria Hotel, uno dei più grandi e conosciuti di New York : Xavier Cugat. E’ possibile che il grande arrangiatore e musicista spagnolo-cubano, abbia fornito l’ispirazione per quel personaggio del romanzo? Secondo me, potrebbe essere possibile, ma comunque poi bisognerebbe vedere il perché proprio questo nome e non un altro li avesse colpiti: secondo me, all’origine della scelta del nome, ci fu la lettera iniziale: la X. Perché?

Abbiamo già fatto notare come questo romanzo si apparenta idealmente a The Tragedy of X , e quindi X potrebbe esser stata scelta per legare i due romanzi. Tuttavia, la X, nel nostro caso, potrebbe rappresentare il “bifrontismo” dei 2 cugini, il loro “doppio”: infatti la X, la lettera CHI greca, rappresenta il Chiasmo, che ha una forma a croce: gli elementi si dispongono ” in corrispondenza inversa” l’uno nel confronto dell’altro, per cui ciò che è in basso a sinistra si specchia in ciò che è in alto a destra, e così via. Del resto la corrispondenza a chiasmo come coppia di opposti, si apparenta a quella delle due immagini speculari secondo un asse simmetrico, rivolte una verso l’altra o entrambe che guardano le due direzioni opposte, un bifrontismo che ci richiama il Dio Giano (tanto più che se notiamo la rappresentazione del dio bifronte e lo stilizziamo potremmo ricavarne una X. Poi chissà come pensandoci, ho notato come eufonicamente Jianus sia molto simile a John, il John di Xavier: in Ellery Queen tutto ciò che sembrebbe dettato dalle coincidenze non lo è e leggere tra i righi non è un esercizio campato in aria, ma connesso con le credenze ebraiche dei due cugini. Tra i due quello che era più versato a questi enigmi era ovviamente Dannay, tanto più che era lui a creare le basi delle sceneggiature e del plot : era lui a sentire di più questa necessità di staccarsi dal cugino?

E Mark, l’altro fratello di John? Anche lui è un nome scelto apposta? Remi Schulz, sempre nel suo saggio, nota la singolarità del fatto che Twain sia molto vicino come forma della parola a Twins (Siamesi). Coincidenza ?

“..Dannay a écrit seul un roman, publié en 53 sous son vrai nom de naissance Daniel Nathan, The golden summer, basé sur des souvenirs d’enfance… Si The golden summer est bien plus qu’un doublon de Tom Sawyer, son titre semble calqué sur celui du premier roman de Twain, The gilded age (L’Age doré)”. Ci sembra di no, e ci sembra anche che l’osservazione di Schulz sia ancorché interessante: Dannay scrisse nel’53 un romanzo che parlava della sua infanzia, The Golden Summer, un romanzo molto simile se vogliamo all’oggetto del Tom Sawyer di Mark Twain, ma ancor più vicino nel titolo al primo di Mark Twain : The Gilded Age, “L’Età d’Oro”.

Osserviamo che tuttavia ambedue i soggetti, il fratello di John Xavier, Mark Xavier e Mark Twain hanno lo stesso nome: un altro tentativo di Dannay di collegarsi alle loro persone, un’ulteriore metafora?

Se proprio vogliamo, il tema del doppio è molto insistente nella produzione dei due cugini da questo momento: ho notato un’altra cosa di cui nessuno si è accorto,che cioè, per esempio, per fare un ulteriore collegamento alla questione dibattuta in questo articolo, il nome Mark, non compare solo in questo romanzo, ma anche altrove: c’è per esempio un radiodramma che si chiama “The Adventure of the Mark of Cain” . Il Marchio di Caino, cioè il marchio dell’assassino di Abele, richiama singolarmente nel suo titolo anche due nomi fortemente caratterizzanti nella produzione queeniana: il Mark di cui abbiamo parlato, che è parte di un doppio (John-Mark) e Cain, che è parte di un altro doppio (Abel Bendigo-Cain Bendigo) in The King is Dead, “Il Re è Morto”, in cui compaiono altri due fratelli. Tra l’altro, a evidenziare l’importanza di queste accezioni nel continuum dell’opera queeniana, va ricordato che anche un capitolo di “There Was an Old Woman, si chiama “The Mark of Cain”.

![]() Mark, Xavier, due fratelli. Ma..Xavier chi ci ricorda anche? A noi ricorda anche il telepate capo degli X-Men, il Professor Charles Xavier. Possibile che Stan Lee abbia guardato a Ellery Queen? E’ curioso, ma anche se non sarebbe proprio strettamente attinente ai richiami dei due Queen con il tema del doppio, notiamo come non solo Xavier ricorra nella saga degli X-Men (ancora una volta la X). Infatti, anche qui c’è un doppio: Xavier e il suo fratellastro, il malvagio prima e poi redento “Phenomenon”, che guarda caso si chiama Cain Mark . Strano, vero? E se proprio volessimo analizzare la figura, potremmo anche dire che i due Xavier sono molto simili: come John Xavier si occupa della separazione di fratelli siamesi, cioè di fratelli uniti mostruosamente a causa di una disfunzione genica, anche Charles Xavier si occupa di esseri umani nati mutanti in ragione di un gene particolare : il gene X. E se volessimo ancor più cercare il pelo nell’uovo, potremmo dire che i 2 fratelli siamesi non sono altro che dei mutanti. Quindi..

Mark, Xavier, due fratelli. Ma..Xavier chi ci ricorda anche? A noi ricorda anche il telepate capo degli X-Men, il Professor Charles Xavier. Possibile che Stan Lee abbia guardato a Ellery Queen? E’ curioso, ma anche se non sarebbe proprio strettamente attinente ai richiami dei due Queen con il tema del doppio, notiamo come non solo Xavier ricorra nella saga degli X-Men (ancora una volta la X). Infatti, anche qui c’è un doppio: Xavier e il suo fratellastro, il malvagio prima e poi redento “Phenomenon”, che guarda caso si chiama Cain Mark . Strano, vero? E se proprio volessimo analizzare la figura, potremmo anche dire che i due Xavier sono molto simili: come John Xavier si occupa della separazione di fratelli siamesi, cioè di fratelli uniti mostruosamente a causa di una disfunzione genica, anche Charles Xavier si occupa di esseri umani nati mutanti in ragione di un gene particolare : il gene X. E se volessimo ancor più cercare il pelo nell’uovo, potremmo dire che i 2 fratelli siamesi non sono altro che dei mutanti. Quindi..

Nel mare delle cose interessanti di questo romanzo, mi è balzata in mente un’altra cosa che desidero far notare: nella mano destra di John Xavier viene ritrovato un frammento di “Sei di picche”. Il perché stringesse un frammento invece che una carta intera è già una cosa che mi ha fatto pensare e poi non viene spiegato: una supposizione che mi verrebbe spontanea è che John Xavier avesse strappato la carta e avesse stretto il frammento nel pugno per non far notare all’interno della mano qualcosa di anomalo che sarebbe potuta essere una carta; però, essa, anche se accartocciata, comunque non sarebbe stata visibile, e lui, medico, ancorché diabetico, avrebbe dovuto supporre una sua immediata rigidità cadaverica.

Ce n’è tuttavia un’altra curiosa: nel romanzo c’è il disegno di un sei di picche diviso in due frammenti: il primo, quello stretto nel pugno non è spiegazzato e rappresenta due semi interi e le punte di altri due; l’altro, quello spiegazzato, due semi interi e le radici visibili di altri due divisi per la metà. Ora, in cartomanzia, il sei di picche rappresenta un avviso per un errore che si potrebbe fare ma che non durerebbe molto (l’errore di aver prima individuato il colpevole, poi di averlo erroneamente scagionato ed infine di averlo inchiodato nuovamente?). Ma se prendiamo in esame i due frammenti ci troviamo di fronte ad un frammento che vale due picche e ad uno che ne vale quattro; ora il due di picche rappresenta una divisione (amore o amicizia), il quattro, una decisione difficile che si sta per prendere: la decisione difficile dei due Queen di separarsi? Tuttavia, nel primo capitolo della Parte Seconda, “Il sei di picche”, osserva Richard Queen che John Xavier ha utilizzato una carta con cui stava facendo un solitario ( allorché l’assassino gli ha sparato due proiettili nello stomaco: ancora la simbologia del due, quasi che nel momento in cui qualcuno volesse intervenire per separare l’unione di due, essi stessi volessero non essere separati) : “..Il sei in questione era tra il sette ed il cinque di quadri – mormorò l’ispettore”. In cartomanzia, il cinque di quadri rappresenta un’atmosfera di amicizia o di lavoro amichevole, mentre il sette di quadri il dover prendere una decisione su qualcosa che non si è preso precedentemente in considerazione. Mi sembra chiaro il riferimento al dover prendere una decisione difficile su una divisione che non si è voluta mai prendere in esame e che porterà ad una atmosfera di amicizia o di lavoro amichevole: una volta separati, i due cugini lavorarono alla stesura di molti altri romanzi, dividendosi i compiti ed evitando purtuttavia di stare assieme. Interpretazione arbitraria?

Ma, è bene ricordarlo, il pezzo di carta che John Xavier tiene stretto in pugno è quello con solo due semi di picche: quindi..divisione; mentre è stato accartocciato e buttato via, il secondo pezzo della carta, quello che significava “decisione difficile che si sta per prendere”: in altre parole, che l’ultima parola per la divisione (dei due cugini?) era già stata presa. E la decisione è tenuta dalla mano destra mentre la mano sinistra non ha nulla in mano: cioè, ancora ipotizzando, si potrebbe dire che la mano destra voleva la divisione, la mano sinistra no. Mano destra, mano sinistra, che appartengono alla stessa persona: altra rappresentazione per due diverse entità (Dannay e Lee) che fanno parte di un tutt’uno (La ditta comune Ellery Queen)? Questo ci porterebbe ad un’ultima domanda che per il momento, in mancanza di riscontri di natura biografica, rimane senza risposta: quale dei due cugini voleva la separazione e chi no? Si sa che Dannay era piuttosto introverso e aveva dei guai in famiglia mentre il cugino era di altra natura. Ma si potrebbe ipotizzare tutto ed il contrario di tutto, in mancanza di dati biografici oggettivi, su chi volesse, all’interno della coppia, più dell’altro distaccarsi: Dannay che era l’ideatore della trama e della messinscena del plot vi accenna, ma poi..nulla più.

Infine c’è un’altra cosa, non detta, che mi si è rivelata in tutta la sua importanza alla fine del libro: il Sei di Picche a saperlo interpretare bene poteva anche essere un modo per identificare l’assassino: stranamente Ellery Queen si ferma al valore della carta, il Sei e all’acrostico che lo indica : infatti ”Il dottor Xavier..prima di morire ha accusato Six di averlo assassinato” (Cap. V; taccio sul significato delle parole dell’acrostico per non rivelare il nome dell’assassino). Si ferma a ciò e non va oltre. Molto strano. E io suppongo che originalmente Dannay avesse pensato di far rivelare a Ellery dell’altro, ma poi non l’avesse fatto. Cosa? Semplice. Perché Sei di picche e non quadri o fiori o cuori? La forma? Il significato di Picche = Morte? Secondo me c’è dell’altro.

E’connesso alla terminologia francese, già utilizzata nel caso di Carreau = Quadri : in francese, Picche si dice Pique. Ora, qual è la strana affezione di cui è affetto l’omicida, e che si vedrà è alla base dell’intero romanzo? La cleptomania. In altre parole, c’è qualcuno che durante il romanzo ruba degli oggetti: anelli, ma anche di valore insignificante. E quale verbo in francese significa rubare? Voler, ma anche Piquer. Una cosa che sicuramente oltre a me anche Dannay deve aver pensato all’epoca, perché il riferimento mi sembra non casuale ma troppo diretto. E perché allora Ellery Queen non lo rammenta alla fine? Forse per non ricalcare il fatto di esser stato distolto da altre cose durante l’avventura? Ellery molto spesso finisce per fare il sapientone nei suoi primi romanzi, cioè tende a polemizzare e disquisire anche troppo, a prendere dei granchi e poi alla fine essere costretto a fare dietro-front: non accade solo qui ma anche altrove. O forse è il segno di una precedente stesura utilizzata non del tutto? Non lo so.

Anthony Boucher, grande scrittore e critico di letteratura poliziesca, durante un’intervista, nel 1951, ebbe a dire : “The detective story itself was an American invention; and after a long period of British pre-eminence, Ellery Queen as writer and editor has done as much as anyone (and probably more) to make it once more an American possession. . . Ellery Queen is the American detective story”.

Possiamo non essere d’accordo?

Pietro De Palma

Il terzo dei grandi romanzi di Pierre Boileau è il mai dimenticato (ma in Italia sì), Le Repos de Bacchus del 1938 (tradotto in Italia, come Il Quadro maledetto nei Grandi Gialli Pagotto nel 1950: da allora nessuna traduzione da parte di altri).

Il terzo dei grandi romanzi di Pierre Boileau è il mai dimenticato (ma in Italia sì), Le Repos de Bacchus del 1938 (tradotto in Italia, come Il Quadro maledetto nei Grandi Gialli Pagotto nel 1950: da allora nessuna traduzione da parte di altri). Si giunge persino ad ipotizzare che una grande gru abbia potuto arpionare il mezzo, da una fabbrica posta esattamente di fronte alla prigione, e portarla dentro la fabbrica: ma poi i duecento operai se ne sarebbero pure accorti e allora…

Si giunge persino ad ipotizzare che una grande gru abbia potuto arpionare il mezzo, da una fabbrica posta esattamente di fronte alla prigione, e portarla dentro la fabbrica: ma poi i duecento operai se ne sarebbero pure accorti e allora… Ogni anno aspetto l’estate per leggere finalmente in santa pace i miei adorati gialli.

Ogni anno aspetto l’estate per leggere finalmente in santa pace i miei adorati gialli. In questo turbillon di eventi, si inserisce Kelsey, che ha una condotta ambigua, tanto da insospettire Britt (ma non Hildegarde), e Patrick Mack, un tipo a metà tra politicante corrotto e gangster che sospetta la zitella, deve essere il mandante dell’omicidio, probabilmente lì per pagare il killer. Tenendolo d’occhio, Hildegarde viene in possesso di una busta contenente quindicimila dollari, il prezzo secondo lei dell’omicidio.

In questo turbillon di eventi, si inserisce Kelsey, che ha una condotta ambigua, tanto da insospettire Britt (ma non Hildegarde), e Patrick Mack, un tipo a metà tra politicante corrotto e gangster che sospetta la zitella, deve essere il mandante dell’omicidio, probabilmente lì per pagare il killer. Tenendolo d’occhio, Hildegarde viene in possesso di una busta contenente quindicimila dollari, il prezzo secondo lei dell’omicidio. Miss Callaghan Comes to Grief è tutto fuorchè un libro pornografico. Tuttavia nel 1941, il romanzo (il quarto in ordine cronologico) fu bollato come tale, e per settant’anni è rimasto un grande punto interrogativo. Persino a tutt’oggi, nell’ Inghilterra del XXI secolo, dove di prostitute sono pieni i marciapiedi delle periferie, quando non le case tenute da mistress, il romanzo è ancora vietato. Eppure, ripeto, di pornografico non ha nulla. Nel 1941, il lettore che avesse voluto leggere davvero qualcosa di pornografico aveva l’imbarazzo della scelta. Poteva persino leggere Opus Pistorum di Miller, che non è un romanzo allusivo, è proprio pornografia pura. Talmente pornografico, da fa sorridere per certe situazioni al limite. E allora, per quale motivo questo romanzo di James H. Chase fu tolto di mezzo?

Miss Callaghan Comes to Grief è tutto fuorchè un libro pornografico. Tuttavia nel 1941, il romanzo (il quarto in ordine cronologico) fu bollato come tale, e per settant’anni è rimasto un grande punto interrogativo. Persino a tutt’oggi, nell’ Inghilterra del XXI secolo, dove di prostitute sono pieni i marciapiedi delle periferie, quando non le case tenute da mistress, il romanzo è ancora vietato. Eppure, ripeto, di pornografico non ha nulla. Nel 1941, il lettore che avesse voluto leggere davvero qualcosa di pornografico aveva l’imbarazzo della scelta. Poteva persino leggere Opus Pistorum di Miller, che non è un romanzo allusivo, è proprio pornografia pura. Talmente pornografico, da fa sorridere per certe situazioni al limite. E allora, per quale motivo questo romanzo di James H. Chase fu tolto di mezzo?

Il bagno chiuso a chiave ed inagibile è quello che figura marchiato da una X nello schizzo approntato successivamente dall’Ispettore di polizia Boot. Sì, perchè, in una data mattina, viene scoperto il cadavere senza vita della Dottoressa Saffron, nella sua camera satura di gas. E’ la dottoressa Freda Carter, sua protetta, che con la sua protettrice aveva avuto la sera prima un alterco relativo alla sua relazione con Thurow, a scoprire il corpo esanime, a chiudere il rubinetto del gas, aprire le finestre e romperne il vetro lanciandovi qualcosa contro, così da far disperdere il gas.

Il bagno chiuso a chiave ed inagibile è quello che figura marchiato da una X nello schizzo approntato successivamente dall’Ispettore di polizia Boot. Sì, perchè, in una data mattina, viene scoperto il cadavere senza vita della Dottoressa Saffron, nella sua camera satura di gas. E’ la dottoressa Freda Carter, sua protetta, che con la sua protettrice aveva avuto la sera prima un alterco relativo alla sua relazione con Thurow, a scoprire il corpo esanime, a chiudere il rubinetto del gas, aprire le finestre e romperne il vetro lanciandovi qualcosa contro, così da far disperdere il gas. La sera prima della tragedia, prima che arrivasse la Dott.ssa Carter, la vittima e la signora Mulvaney avrebbero dovuto parlare di qualcosa di importante: questo perchè i rapporti tra le due donne (La saffron era la tesoriera del Club, la Mulvaney la presidentessa) erano quasi inesistenti, e pertanto un incontro a quattr’occhi nella camera di una delel due presupponeva che ci fosse qualcosa di estremamente importante di cui parlare.

La sera prima della tragedia, prima che arrivasse la Dott.ssa Carter, la vittima e la signora Mulvaney avrebbero dovuto parlare di qualcosa di importante: questo perchè i rapporti tra le due donne (La saffron era la tesoriera del Club, la Mulvaney la presidentessa) erano quasi inesistenti, e pertanto un incontro a quattr’occhi nella camera di una delel due presupponeva che ci fosse qualcosa di estremamente importante di cui parlare. Innanzitutto nel romanzo manca una dimensione temporale legata agli omicidi: si sa che accadono di notte, o di mattina, ma il non sapere quando gli eventi si svolgano, in che giorno della settimana, in che periodo dell’anno, anche in quale anno, crea indubbiamente un certo spaesamento.

Innanzitutto nel romanzo manca una dimensione temporale legata agli omicidi: si sa che accadono di notte, o di mattina, ma il non sapere quando gli eventi si svolgano, in che giorno della settimana, in che periodo dell’anno, anche in quale anno, crea indubbiamente un certo spaesamento. E c’è anche un motivo che sottende a tutto: è come se Marsh volesse dire di non fermarsi alle apparenze: tutti, ma proprio tutti, i sospettati hanno uno scheletro nell’armadio. E mi piace sottolineare come Ngaio Marsh, cittadina del Commonwealth, neozelandese, legata più o meno all’ambiente britannico, voglia sottolineare che persino nelel casate nobili, non tutto e non tutti, sono veramente nobili. Lo fa a proposito delle pretese origini nobiliari di Pyke, che poi risulterà essere veramente un nobile anche se ha fatto qualcosa di cui vergoganrsi, e lo fa a proposito di quelle acquisite da Desirée. Che è raffinata, o almeno vorrebbe esserlo, ma poi si manifesta una cougar, mentre il marito sta dormendo, quando vorrebbe fare qualcosa di sconveniente con Roderick che è stato invitato da lei a pranzare a casa sua; che beve come una spugna; e che addirittura, assieme al marito, un altro arricchito, ma senza alcuna raffinatezza interiore, quando devono elaborare le tracce per la caccia al tesoro, l’ultima a cui pensano è una di nessuna raffinatezza: “Se non sai che fare adesso, magari pensaci nel cesso“, che un vero nobile non avrebbe mai composto, davanti al quale Pyke sarebbe rabbrividito.

E c’è anche un motivo che sottende a tutto: è come se Marsh volesse dire di non fermarsi alle apparenze: tutti, ma proprio tutti, i sospettati hanno uno scheletro nell’armadio. E mi piace sottolineare come Ngaio Marsh, cittadina del Commonwealth, neozelandese, legata più o meno all’ambiente britannico, voglia sottolineare che persino nelel casate nobili, non tutto e non tutti, sono veramente nobili. Lo fa a proposito delle pretese origini nobiliari di Pyke, che poi risulterà essere veramente un nobile anche se ha fatto qualcosa di cui vergoganrsi, e lo fa a proposito di quelle acquisite da Desirée. Che è raffinata, o almeno vorrebbe esserlo, ma poi si manifesta una cougar, mentre il marito sta dormendo, quando vorrebbe fare qualcosa di sconveniente con Roderick che è stato invitato da lei a pranzare a casa sua; che beve come una spugna; e che addirittura, assieme al marito, un altro arricchito, ma senza alcuna raffinatezza interiore, quando devono elaborare le tracce per la caccia al tesoro, l’ultima a cui pensano è una di nessuna raffinatezza: “Se non sai che fare adesso, magari pensaci nel cesso“, che un vero nobile non avrebbe mai composto, davanti al quale Pyke sarebbe rabbrividito.

Quest’oggi cominciamo una serie di appuntamenti, nei quali verranno vagliati i racconti con impossibilità varie (documenti che spariscono, veleni che appaiono, delitti in stanze chiuse) di Ellery Queen: la cosa mi è stata chiesta nei giorni scorsi da Giordano Giorgi e mi è sembrata molto carina, anche perchè i racconti di Ellery Queen, nonostante in tempi non recenti siano stati messi a disposizione dei lettori italiani (non tutti), almeno quelli contenuti nelle antologie realizzate dai due cugini, da parecchi in Italia non sono stati letti.

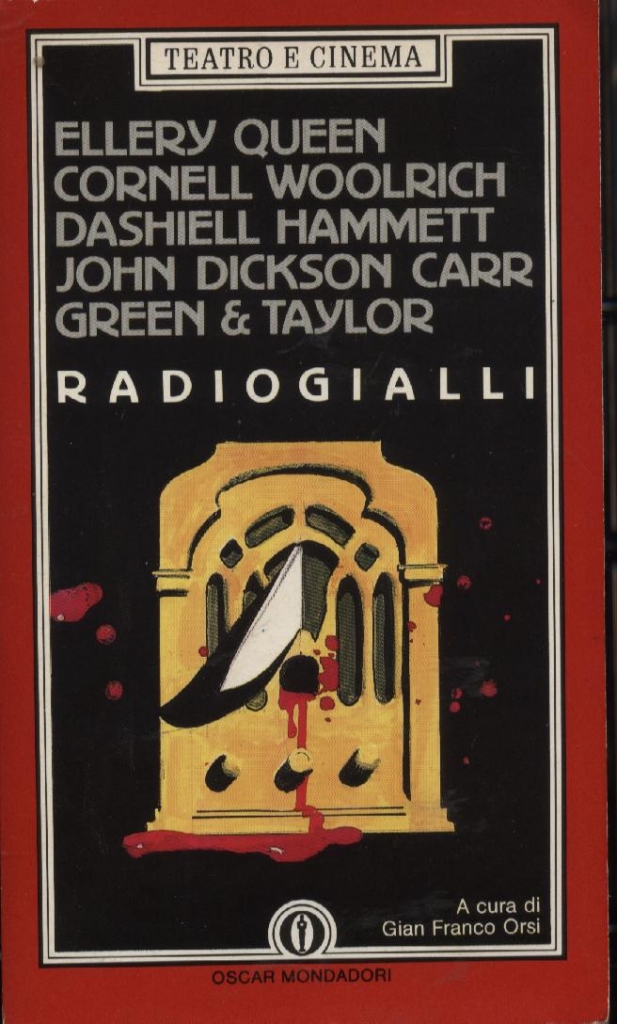

Quest’oggi cominciamo una serie di appuntamenti, nei quali verranno vagliati i racconti con impossibilità varie (documenti che spariscono, veleni che appaiono, delitti in stanze chiuse) di Ellery Queen: la cosa mi è stata chiesta nei giorni scorsi da Giordano Giorgi e mi è sembrata molto carina, anche perchè i racconti di Ellery Queen, nonostante in tempi non recenti siano stati messi a disposizione dei lettori italiani (non tutti), almeno quelli contenuti nelle antologie realizzate dai due cugini, da parecchi in Italia non sono stati letti. Seconda puntata sui racconti e radiodrammi queeniani che contengono impossibilità varie. Sì è vero avevo parlato di racconti, e Giordano questi mi aveva richiesto. Ma credo di poter offrire un maggior contributo se parlerò anche di radiodrammi.

Seconda puntata sui racconti e radiodrammi queeniani che contengono impossibilità varie. Sì è vero avevo parlato di racconti, e Giordano questi mi aveva richiesto. Ma credo di poter offrire un maggior contributo se parlerò anche di radiodrammi.

La pensata, era concepita sulla base del concetto che il pubblico italiano, da sempre affezionato ai libri firmati Ellery Queen, avrebbe ben gradito una serie di volumetti che avessero presentato non l’opera omnia di Ellery Queen, enorme in se stessa, bensì i primi dieci romanzi, quelli basati sul whodunnit puro e l’enigma deduttivo formale e sul ragionamento spacca-cervelli, caratteristico dei romanzi da The Roman Hat Mystery del 1929 a Halfway House del 1936, e tutti i racconti facenti parte delle antologie realizzate e pubblicate dai due cugini. Il progetto editoriale era per certi versi assai ardito, e all’avanguardia, in quanto vennero proposte per i romanzi, per la gran parte, le traduzioni approntate da Gianni Montanari.

La pensata, era concepita sulla base del concetto che il pubblico italiano, da sempre affezionato ai libri firmati Ellery Queen, avrebbe ben gradito una serie di volumetti che avessero presentato non l’opera omnia di Ellery Queen, enorme in se stessa, bensì i primi dieci romanzi, quelli basati sul whodunnit puro e l’enigma deduttivo formale e sul ragionamento spacca-cervelli, caratteristico dei romanzi da The Roman Hat Mystery del 1929 a Halfway House del 1936, e tutti i racconti facenti parte delle antologie realizzate e pubblicate dai due cugini. Il progetto editoriale era per certi versi assai ardito, e all’avanguardia, in quanto vennero proposte per i romanzi, per la gran parte, le traduzioni approntate da Gianni Montanari. Questi radiodrammi presentavano il personaggio di Ellery Queen, attorniato da quelli a lui consuali, con in più quella che diremmo una “new entry”: Nikki Porter, un nuovo personaggio femminile. I lettori più queeniani dovrebbero sapere che circa alla fine degli anni ’40, dopo un decennio in cui il personaggio Ellery Queen era progressivamente passato da clone vandiniano (soprattutto The Greek Coffin Mystery e The Roman Hat Mystery) a personaggio con caratteristiche più originali e più umane, e con tratti meno superumani, i 2 cugini pensarono bene, per conquistare anche il pubblico femminile, di inserire richiami alla letteratura giallo-rosa. Ecco perché inventarono il personaggio di Paula Paris, una giornalista di cui Ellery si innamora (e finisce a letto) perdutamente, in The Four of Hearts del 1937. Paula Paris, ritornerà anche in alcuni racconti scritti in quel periodo, per esempio i quattro dedicati agli sport (baseball, ippica, pugilato e football americano) compresi nella raccolta The New Adventures of Ellery Queen. Paul Paris non sarà comunque l’unica donna presente nell’opera di Ellery Queen. Infatti oltre ad una moglie ed ad un figlioletto, che vengono citati abitare in Italia, con Ellery, nelle campagne toscane, nei primissimi romanzi (JJMcClure in sostanza racconta alcune casi di quando Ellery non era sposato) e di cui presto ci si dimentica, visto che successivamente scompaiono dalla biografia di Ellery, c’è un’altra presenza femminile: proprio Nikki Porter, la segretaria impicciona e impertinente, che i due cugini inventarono per rendere i radiodrammi che scrivevano e producevano, anche in grado di attirare le platee femminili. Nikki Porter, come Paula Paris, oltre che alla radio fu inserita anche nell’antologia di racconti Calendar of Crime, e in due romanzi: There Was an Old Woman e The Scarlet Letters. Anche se non rientra in alcun racconto, devo qui menzionare anche un’altra donna che entrerà di straforo nella serie dei romanzi, peraltro l’unico in cui compaia il padre ma non il figlio: Inspector Queen’s Own Case.

Questi radiodrammi presentavano il personaggio di Ellery Queen, attorniato da quelli a lui consuali, con in più quella che diremmo una “new entry”: Nikki Porter, un nuovo personaggio femminile. I lettori più queeniani dovrebbero sapere che circa alla fine degli anni ’40, dopo un decennio in cui il personaggio Ellery Queen era progressivamente passato da clone vandiniano (soprattutto The Greek Coffin Mystery e The Roman Hat Mystery) a personaggio con caratteristiche più originali e più umane, e con tratti meno superumani, i 2 cugini pensarono bene, per conquistare anche il pubblico femminile, di inserire richiami alla letteratura giallo-rosa. Ecco perché inventarono il personaggio di Paula Paris, una giornalista di cui Ellery si innamora (e finisce a letto) perdutamente, in The Four of Hearts del 1937. Paula Paris, ritornerà anche in alcuni racconti scritti in quel periodo, per esempio i quattro dedicati agli sport (baseball, ippica, pugilato e football americano) compresi nella raccolta The New Adventures of Ellery Queen. Paul Paris non sarà comunque l’unica donna presente nell’opera di Ellery Queen. Infatti oltre ad una moglie ed ad un figlioletto, che vengono citati abitare in Italia, con Ellery, nelle campagne toscane, nei primissimi romanzi (JJMcClure in sostanza racconta alcune casi di quando Ellery non era sposato) e di cui presto ci si dimentica, visto che successivamente scompaiono dalla biografia di Ellery, c’è un’altra presenza femminile: proprio Nikki Porter, la segretaria impicciona e impertinente, che i due cugini inventarono per rendere i radiodrammi che scrivevano e producevano, anche in grado di attirare le platee femminili. Nikki Porter, come Paula Paris, oltre che alla radio fu inserita anche nell’antologia di racconti Calendar of Crime, e in due romanzi: There Was an Old Woman e The Scarlet Letters. Anche se non rientra in alcun racconto, devo qui menzionare anche un’altra donna che entrerà di straforo nella serie dei romanzi, peraltro l’unico in cui compaia il padre ma non il figlio: Inspector Queen’s Own Case. Avevo visto esposto tempo fa, in una libreria, un romanzo di Alexandre Dumas che non conoscevo: Les freres corses, “I fratelli corsi”, un breve romanzo o racconto lungo che dir si voglia. Una bella storia, potrei dire una ghost story : in una famiglia corsa, nell’imminenza della morte, nel ramo maschile, appare un defunto, a chi sta per passare a miglior vita. Ma, se ne parlo, è perché al centro della storia vi sono 2 fratelli, Lucien e Louis che si somigliano come due gocce d’acqua: 2 fratelli monozigoti. Sono lontani, uno a Parigi, l’altro in Corsica, ma sono uniti da quella telepatia che molte volte pone in stretto legame 2 fratelli gemelli. E così quando uno viene ucciso in un duello, l’altro nello stesso identico momento sente un forte dolore nel punto del torace dove l’altro è stato ferito mortalmente, prima che il fratello, seguendo la tradizione di famiglia, gli compaia a chiedere giustizia. Orbene, mentre leggevo questo romanzo di Dumas, mi è balzato singolarmente davanti agli occhi il tratto d’unione con un grande romanzo di Ellery Queen: “Il Caso dei Fratelli Siamesi”, che tratta di fratelli, siamesi e non, ma che tratta soprattutto “il tema del doppio”, per la prima volta, nei romanzi di Ellery Queen.

Avevo visto esposto tempo fa, in una libreria, un romanzo di Alexandre Dumas che non conoscevo: Les freres corses, “I fratelli corsi”, un breve romanzo o racconto lungo che dir si voglia. Una bella storia, potrei dire una ghost story : in una famiglia corsa, nell’imminenza della morte, nel ramo maschile, appare un defunto, a chi sta per passare a miglior vita. Ma, se ne parlo, è perché al centro della storia vi sono 2 fratelli, Lucien e Louis che si somigliano come due gocce d’acqua: 2 fratelli monozigoti. Sono lontani, uno a Parigi, l’altro in Corsica, ma sono uniti da quella telepatia che molte volte pone in stretto legame 2 fratelli gemelli. E così quando uno viene ucciso in un duello, l’altro nello stesso identico momento sente un forte dolore nel punto del torace dove l’altro è stato ferito mortalmente, prima che il fratello, seguendo la tradizione di famiglia, gli compaia a chiedere giustizia. Orbene, mentre leggevo questo romanzo di Dumas, mi è balzato singolarmente davanti agli occhi il tratto d’unione con un grande romanzo di Ellery Queen: “Il Caso dei Fratelli Siamesi”, che tratta di fratelli, siamesi e non, ma che tratta soprattutto “il tema del doppio”, per la prima volta, nei romanzi di Ellery Queen. Nel 1933, intanto, era comparso The Twin Siamese Mystery, che s’impose nella loro produzione per svariati motivi, come uno dei migliori romanzi in assoluto del loro primo periodo creativo, contraddistinto dall’oramai celebrata “Sfida al lettore”.

Nel 1933, intanto, era comparso The Twin Siamese Mystery, che s’impose nella loro produzione per svariati motivi, come uno dei migliori romanzi in assoluto del loro primo periodo creativo, contraddistinto dall’oramai celebrata “Sfida al lettore”. Prendiamo in esame un altro passo assai significativo del suo studio: “..Le mystère du jumeau siamois, du Siamese twin, est peut-être une première manifestation de ce malaise entre les cousins. Alors que tous les premiers Queen sont parus avec la reine de carreau (Queen of diamonds) en couverture, Dannay a convoqué ici une dame Carreau d’origine française mère de jumeaux xiphopages ; un chirurgien spécialisé envisage de les séparer, il est assassiné ; un des jumeaux est soupçonné à cause d’un valet de carreau coupé en deux (une double figure tête-bêche dans un jeu américain), ce qui pose le délicat problème du châtiment..”.

Prendiamo in esame un altro passo assai significativo del suo studio: “..Le mystère du jumeau siamois, du Siamese twin, est peut-être une première manifestation de ce malaise entre les cousins. Alors que tous les premiers Queen sont parus avec la reine de carreau (Queen of diamonds) en couverture, Dannay a convoqué ici une dame Carreau d’origine française mère de jumeaux xiphopages ; un chirurgien spécialisé envisage de les séparer, il est assassiné ; un des jumeaux est soupçonné à cause d’un valet de carreau coupé en deux (une double figure tête-bêche dans un jeu américain), ce qui pose le délicat problème du châtiment..”. Mark, Xavier, due fratelli. Ma..Xavier chi ci ricorda anche? A noi ricorda anche il telepate capo degli X-Men, il Professor Charles Xavier. Possibile che Stan Lee abbia guardato a Ellery Queen? E’ curioso, ma anche se non sarebbe proprio strettamente attinente ai richiami dei due Queen con il tema del doppio, notiamo come non solo Xavier ricorra nella saga degli X-Men (ancora una volta la X). Infatti, anche qui c’è un doppio: Xavier e il suo fratellastro, il malvagio prima e poi redento “Phenomenon”, che guarda caso si chiama Cain Mark . Strano, vero? E se proprio volessimo analizzare la figura, potremmo anche dire che i due Xavier sono molto simili: come John Xavier si occupa della separazione di fratelli siamesi, cioè di fratelli uniti mostruosamente a causa di una disfunzione genica, anche Charles Xavier si occupa di esseri umani nati mutanti in ragione di un gene particolare : il gene X. E se volessimo ancor più cercare il pelo nell’uovo, potremmo dire che i 2 fratelli siamesi non sono altro che dei mutanti. Quindi..

Mark, Xavier, due fratelli. Ma..Xavier chi ci ricorda anche? A noi ricorda anche il telepate capo degli X-Men, il Professor Charles Xavier. Possibile che Stan Lee abbia guardato a Ellery Queen? E’ curioso, ma anche se non sarebbe proprio strettamente attinente ai richiami dei due Queen con il tema del doppio, notiamo come non solo Xavier ricorra nella saga degli X-Men (ancora una volta la X). Infatti, anche qui c’è un doppio: Xavier e il suo fratellastro, il malvagio prima e poi redento “Phenomenon”, che guarda caso si chiama Cain Mark . Strano, vero? E se proprio volessimo analizzare la figura, potremmo anche dire che i due Xavier sono molto simili: come John Xavier si occupa della separazione di fratelli siamesi, cioè di fratelli uniti mostruosamente a causa di una disfunzione genica, anche Charles Xavier si occupa di esseri umani nati mutanti in ragione di un gene particolare : il gene X. E se volessimo ancor più cercare il pelo nell’uovo, potremmo dire che i 2 fratelli siamesi non sono altro che dei mutanti. Quindi.. The Lamp of God – nell’ambito dei racconti e delle novelle di Ellery Queen – è un capolavoro. Ed è un lavoro che ha tre versioni diverse, a significare quale importanza dovette avere, all’epoca, nella produzione dei due cugini.

The Lamp of God – nell’ambito dei racconti e delle novelle di Ellery Queen – è un capolavoro. Ed è un lavoro che ha tre versioni diverse, a significare quale importanza dovette avere, all’epoca, nella produzione dei due cugini. Al loro arrivo, la ragazza si slancia su un portafotografie che conserva la foto della madre morta qualche anno dopo che lei era stata abbandonata da Sylvester e aveva messo al mondo la figlia. Sylvester poi si era risposato con una ricca vedova con un figlio, e in seguito dopo aver convinto la sprovveduta donna ad intestargli le sue sostanze, l’aveva scacciata cosicchè lei era morta di stenti. Poi le sostanze della donna fatte fruttare avevano costituito il cosiddetto tesoro.

Al loro arrivo, la ragazza si slancia su un portafotografie che conserva la foto della madre morta qualche anno dopo che lei era stata abbandonata da Sylvester e aveva messo al mondo la figlia. Sylvester poi si era risposato con una ricca vedova con un figlio, e in seguito dopo aver convinto la sprovveduta donna ad intestargli le sue sostanze, l’aveva scacciata cosicchè lei era morta di stenti. Poi le sostanze della donna fatte fruttare avevano costituito il cosiddetto tesoro. Tutto il racconto è basato sul sole: perché quando erano arrivati dalla finestra della stanza di Ellery si era visto il sole tramontare, mentre la mattina dopo dalla stessa lo si era visto sorgere? Risolvendo questa semplice domanda, Ellery svela un piano accuratamente premeditato da Reinach e da un’altra persona per uccidere Sylvester prima e la figlia poi ed ereditare i soldi. Che però alla fine si trovano laddove nessuno aveva cercato: l’oro è stato convertito in azioni, le cui cedole si trovano nel portafotografie dietro alla foto della prima moglie di Sylvester. E cosa è “La lampada di Dio” se non il sole?

Tutto il racconto è basato sul sole: perché quando erano arrivati dalla finestra della stanza di Ellery si era visto il sole tramontare, mentre la mattina dopo dalla stessa lo si era visto sorgere? Risolvendo questa semplice domanda, Ellery svela un piano accuratamente premeditato da Reinach e da un’altra persona per uccidere Sylvester prima e la figlia poi ed ereditare i soldi. Che però alla fine si trovano laddove nessuno aveva cercato: l’oro è stato convertito in azioni, le cui cedole si trovano nel portafotografie dietro alla foto della prima moglie di Sylvester. E cosa è “La lampada di Dio” se non il sole? Mike Grost, critico americano, ha posto anni fa in relazione con The Lamp of God un altro racconto, questa volta compreso nell’antologia The Adventures of Ellery Queen: The Adventure of the Bearded Lady, “L’Avventura della Signora Barbuta”. Il racconto, che poi è il primo, in assoluto a presentare, nell’ambito dei racconti, l’emblema queeniano per eccellenza, cioè “the dying message”, è del 1934, e quindi è precedente a The Lamp of God.

Mike Grost, critico americano, ha posto anni fa in relazione con The Lamp of God un altro racconto, questa volta compreso nell’antologia The Adventures of Ellery Queen: The Adventure of the Bearded Lady, “L’Avventura della Signora Barbuta”. Il racconto, che poi è il primo, in assoluto a presentare, nell’ambito dei racconti, l’emblema queeniano per eccellenza, cioè “the dying message”, è del 1934, e quindi è precedente a The Lamp of God. Seconda puntata delle avventure di Bas Salieri, targate Stefano Di Marino.

Seconda puntata delle avventure di Bas Salieri, targate Stefano Di Marino. Il Demone Blu sarebbe un’estensione dei cosiddetti Demoni azzurri, la tomba dei quali si trova a Tarquinia (io l’ho vista). Di Marino, crea sulla base di tali credenze, un canovaccio formato da credenze magiche, da riti occulti, e ci mette pure “I Custodi”, persone deputate ad impedire la scoperta di questa necropoli misteriosa, e i tombaroli. Aggrega il tutto, parlando di una famiglia antica di negromanti. Mischia sapientemente, aggiungendo al tutto il profumo della campagna di Volterra, le ombre ed una biblioteca avvolta nel mistero, la sparizione di certi volumi di Apollonio Tarquinio (personaggio inventato) trovati dietro un quadro, certe fiale di un allucinogeno. E ottiene un bel romanzo.

Il Demone Blu sarebbe un’estensione dei cosiddetti Demoni azzurri, la tomba dei quali si trova a Tarquinia (io l’ho vista). Di Marino, crea sulla base di tali credenze, un canovaccio formato da credenze magiche, da riti occulti, e ci mette pure “I Custodi”, persone deputate ad impedire la scoperta di questa necropoli misteriosa, e i tombaroli. Aggrega il tutto, parlando di una famiglia antica di negromanti. Mischia sapientemente, aggiungendo al tutto il profumo della campagna di Volterra, le ombre ed una biblioteca avvolta nel mistero, la sparizione di certi volumi di Apollonio Tarquinio (personaggio inventato) trovati dietro un quadro, certe fiale di un allucinogeno. E ottiene un bel romanzo. una serie di morti e di eventi che fanno da corollario; la presenza di tombaroli; e ancor di più un certo evento che accade quando si penetra nella necropoli: nel romanzo di Stefano, un pozzo che si apre nel pavimento e che comunica con un torrente sotterraneo; nello sceneggiato degli anni ’70, una frana che si apre nel pavimento e porta ad un’altra serie di gallerie. L’indizio che mi permette di collegare queste due sceneggiature (quella televisiva con quella di Di Marino) è una scultura etrusca, “L’ombra della sera” che si trova nella sigla di apertura dello sceneggiato, mentre il riferimento ad una che le assomiglia, si trova nel romanzo.

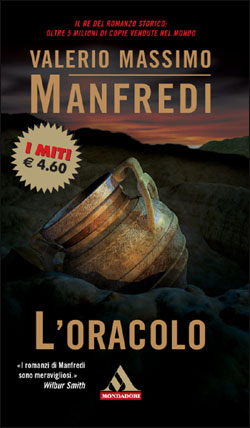

una serie di morti e di eventi che fanno da corollario; la presenza di tombaroli; e ancor di più un certo evento che accade quando si penetra nella necropoli: nel romanzo di Stefano, un pozzo che si apre nel pavimento e che comunica con un torrente sotterraneo; nello sceneggiato degli anni ’70, una frana che si apre nel pavimento e porta ad un’altra serie di gallerie. L’indizio che mi permette di collegare queste due sceneggiature (quella televisiva con quella di Di Marino) è una scultura etrusca, “L’ombra della sera” che si trova nella sigla di apertura dello sceneggiato, mentre il riferimento ad una che le assomiglia, si trova nel romanzo. Altra fonte di questo romanzo è sicuramente “Chimaira” di Valerio Massimo Manfredi, che si ambienta nella zona di Volterra e tratta, prima di Di Marino, di una storia di morti e credenze soprannaturali relative alle divinità infernali del mondo dell’oltretomba etrusco. In realtà i gialli con Bas Salieri, se hanno un modello da cui traggono ispirazione, al di là di quelli americani di Glenn Cooper, proprio per l’ambientazione e per il modo di approcciarsi alla realtà e al mondo della finzione, mi pare che questo sia proprio Valerio Massimo Manfredi e i suoi romanzi gialli di ispirazione archeologica( Palladion, l’Oracolo, La torre della solitudine, Il faraone delle sabbie, L’isola dei morti, Chimaira), anche per effetto dell’unione di modelli fantastici con altri reali, grazie all’interazione di archeologi, con religiosi, e poliziotti.

Altra fonte di questo romanzo è sicuramente “Chimaira” di Valerio Massimo Manfredi, che si ambienta nella zona di Volterra e tratta, prima di Di Marino, di una storia di morti e credenze soprannaturali relative alle divinità infernali del mondo dell’oltretomba etrusco. In realtà i gialli con Bas Salieri, se hanno un modello da cui traggono ispirazione, al di là di quelli americani di Glenn Cooper, proprio per l’ambientazione e per il modo di approcciarsi alla realtà e al mondo della finzione, mi pare che questo sia proprio Valerio Massimo Manfredi e i suoi romanzi gialli di ispirazione archeologica( Palladion, l’Oracolo, La torre della solitudine, Il faraone delle sabbie, L’isola dei morti, Chimaira), anche per effetto dell’unione di modelli fantastici con altri reali, grazie all’interazione di archeologi, con religiosi, e poliziotti.

C’è anche un riferimento ad un altro sceneggiato. “Il segno del comando”, sceneggiato in cui i temi esoterici, occulti, spiritisti la fanno da padrone: il potente talismano che il protagonista ha per tutta la durata del romanzo, che lo metterà al riparo da una serie di eventi nefasti che avrebbero potuto interessarlo. Nello sceneggiato gli era stato donato da Lucia (spirito o donna?), nel romanzo da Zaira.

C’è anche un riferimento ad un altro sceneggiato. “Il segno del comando”, sceneggiato in cui i temi esoterici, occulti, spiritisti la fanno da padrone: il potente talismano che il protagonista ha per tutta la durata del romanzo, che lo metterà al riparo da una serie di eventi nefasti che avrebbero potuto interessarlo. Nello sceneggiato gli era stato donato da Lucia (spirito o donna?), nel romanzo da Zaira.

La cosa è quantomai strana, perchè Comus, a patto che si tratti proprio di lui, non ha mai avvertito prima le proprie vittime dell’intenzione di derubarle. Comus, è un ladro inafferrabile che da oramai cinque anni tiene in scacco la polizia di New York: i suoi colpi sono sempre al limite dell’incredibile e soprattutto non lascia impronte. Nessuno sa quale sia il suo vero nome. Lo conoscono solo con tale pseudonimo che si è scelto guardando a quel Nicolas Ledru Comus che nella Francia prerivoluzionaria, sortiva successi con il suo spettacolo in cui faceva volatilizzare sua moglie da un tavolo.

La cosa è quantomai strana, perchè Comus, a patto che si tratti proprio di lui, non ha mai avvertito prima le proprie vittime dell’intenzione di derubarle. Comus, è un ladro inafferrabile che da oramai cinque anni tiene in scacco la polizia di New York: i suoi colpi sono sempre al limite dell’incredibile e soprattutto non lascia impronte. Nessuno sa quale sia il suo vero nome. Lo conoscono solo con tale pseudonimo che si è scelto guardando a quel Nicolas Ledru Comus che nella Francia prerivoluzionaria, sortiva successi con il suo spettacolo in cui faceva volatilizzare sua moglie da un tavolo. Il racconto ( pubblicato su EQMM, Dicembre 1948), è, come abbiamo detto, la riedizione di un precedente radiogiallo “The Dauphin’s Doll“, andato in onda il 23/25 Dicembre 1943. Il lavoro è uno dei più belli nel novero dei radiogialli andati in onda dal settembre di quell’anno, ma la sua spettacolarità sia nell’esposizione, e ancor più nella spiegazione, sorprende, ancor più quando si sa che esso fu interamente elaborato da Manny, senza la consueta sinossi di Dannay. La sua riduzione in prosa, come racconto, dette a Manny la possibilità di introdurre l’atmosfera dell’evento con una sarcastica esposizione del Natale, che come dice Francis M. Nevins in “Ellery Queen, The Art of Detection“, pag.184, costituì una sorta di preparazione a Cat of Many Tails: “The crime is pulled off brilliantly but solved even more brilliantly, and Manny Lee spieces the clues with all sorts of learned digressions and a sardonic evocation of the Christmas rush that presages the more sustained treatment of the same subject in Cat of Many Tails. No collection of short whodunits could end more satisfyingly.”

Il racconto ( pubblicato su EQMM, Dicembre 1948), è, come abbiamo detto, la riedizione di un precedente radiogiallo “The Dauphin’s Doll“, andato in onda il 23/25 Dicembre 1943. Il lavoro è uno dei più belli nel novero dei radiogialli andati in onda dal settembre di quell’anno, ma la sua spettacolarità sia nell’esposizione, e ancor più nella spiegazione, sorprende, ancor più quando si sa che esso fu interamente elaborato da Manny, senza la consueta sinossi di Dannay. La sua riduzione in prosa, come racconto, dette a Manny la possibilità di introdurre l’atmosfera dell’evento con una sarcastica esposizione del Natale, che come dice Francis M. Nevins in “Ellery Queen, The Art of Detection“, pag.184, costituì una sorta di preparazione a Cat of Many Tails: “The crime is pulled off brilliantly but solved even more brilliantly, and Manny Lee spieces the clues with all sorts of learned digressions and a sardonic evocation of the Christmas rush that presages the more sustained treatment of the same subject in Cat of Many Tails. No collection of short whodunits could end more satisfyingly.”

The Red Box, “La scatola rossa”, è il quarto romanzo di Rex Stout. Risale al 1937, l’epoca d’oro dei romanzi con Nero Wolfe. E’ un classico whodunnit, con una spiccata propensione tuttavia al giallo psicologico.

The Red Box, “La scatola rossa”, è il quarto romanzo di Rex Stout. Risale al 1937, l’epoca d’oro dei romanzi con Nero Wolfe. E’ un classico whodunnit, con una spiccata propensione tuttavia al giallo psicologico. Qualche giorno fa ho saputo che è mancata nel febbraio dell’anno scorso Tecla Dozio.

Qualche giorno fa ho saputo che è mancata nel febbraio dell’anno scorso Tecla Dozio.